物理学トピックス

ベルの不等式とアスペの実験

2022年のノーベル物理学賞はアスペ(Aspect)、クラウザー(Clauser)、ツァイリンガー(Zeilinger)に送られました。

ノーベル賞のweb→The Nobel Prize in Physics 2022

量子力学の(ある意味非常識な)性質を証明する実験に対してです。この講義では、これらの実験とその基礎である「ベルの不等式」について話していきます。

カーソルまたは▶などのクリックで前後に進むことができます。

授業を始めるにあたってのお願い

- 疑問があったときは遠慮なく質問してください。科学をやるものは質問を遠慮してはいけません。

- バカな質問でも、「質問しない人」よりは遥かにいいです。

$\def\ket#1{\left|#1\right>}\def\mtx#1#2{\left(\begin{array}{#1}#2\end{array}\right)}$

量子力学の「非常識」

最初に量子力学を学ぶときに、

「どこに驚いて欲しいか」

を話しておこう。

我々が感知できる世界は、いわば「世界の切り口」だけです。

実験や観測は、世界の一部を見せてくれるだけです。特に量子力学は「見えている切り口」が「世界のほんの一部」だということを思い知らせてくれます。

さらにこの世界は、「決定論的」ではないです。

量子力学の前に古典力学

現代において「古典力学」とは「量子力学ではない」という意味です

「古典力学」は、割と「常識的な世界」です。その常識的な世界との量子力学的世界の差を知るための簡単な例として、棒磁石を古典的に、次に量子力学的に考えてみましょう。

磁石を回すだけのアプリがこちら。

しかし、量子力学的な状態に関してはそうではないのです。そのことを示す実験をまず紹介しましょう。

シュテルン・ゲルラッハの実験

均一な磁場中では、N極に働く力とS極に働く力は同じ大きさで向きが逆なので、全体として働く力は0です。

不均一な磁場中では、N極に働く力とS極に働く力の大きさが変わるので全体に力が働く。

実際の実験の結果

Stanford Encyclopedia of PhilosophyのStern-Gerlach Experimentのページ←画像を見て。

銀原子という「微小な磁石」が古典的な「磁石」なら、結果は連続的になるはず。

↑こうなるべきじゃね?

いや、むしろ↑こうなるべきじゃね?

銀原子の状態は「量子化」されている。

この実験の銀原子の状態は「磁石がz軸上向きの状態」と「磁石がz軸下向きの状態」

の二つがある。中途半端な状態はない。

当然の疑問1:と

はないの?

当然の疑問2:磁場の方向変えたらどうなるの?

「z軸」は人間が勝手に決めたもの

今の場合は、磁場を掛けた方向がz軸

じゃあ、x軸方向に不均一磁場を掛けたら?

今度は、x軸方向に二つに分かれる。

これからわかること

始状態の銀原子は

「z軸の正の向き・負の向き」の二つの状態の和でもあるし、

「x軸の正の向き・負の向き」の二つの状態の和でもある!?

「x軸の正の向き」の銀原子に、z方向の磁場掛けたらどうなるの?

↑こうなる。

「x軸正の向き」の銀原子の中には、「z軸の正の向き・負の向き」の二つの状態が(重ね合わされて)入っている。

じゃあ、この「z軸の正の向き」の銀原子に、x方向の磁場掛けたらどうなるの?

↑こうなる。

「x軸正の向き」の銀原子の中には、「z軸の正の向き・負の向き」の二つの状態が(重ね合わされて)入っているし、

「z軸正の向き」の銀原子の中には、「x軸の正の向き・負の向き」の二つの状態が(重ね合わされて)入っている。

じゃあ、z方向で分けた後、もう一回z方向の磁場を掛けたら?

銀原子は「磁石」のようなぐるぐる回せる物体であるというよりは、「(古典力学では回転の角運動量に対応する)不連続な量(スピンと呼ぶ)」を持っていると考えたほうがよい。

この性質を、銀原子はスピン${1\over2}$を持つと言う銀原子の角運動量は$\pm{1\over2}\hbar$。

量子力学的に「状態」を記述する

ここで状況を整理し、量子力学では「状態」をどのように考えるかを述べよう。

量子力学的状態は、「線形結合による重ね合わせ」

たとえば、z軸正の向きの状態を$\mtx{c}{1\\0}$、z軸負の向きの状態を$\mtx{c}{0\\1}$と表すならば、x軸方向を向いた状態は、${1\over\sqrt{2}}\mtx{c}{1\\\pm1}$のようになるだろう。

=

+

??

古典力学から考えると変だが、実験はそれを示している。

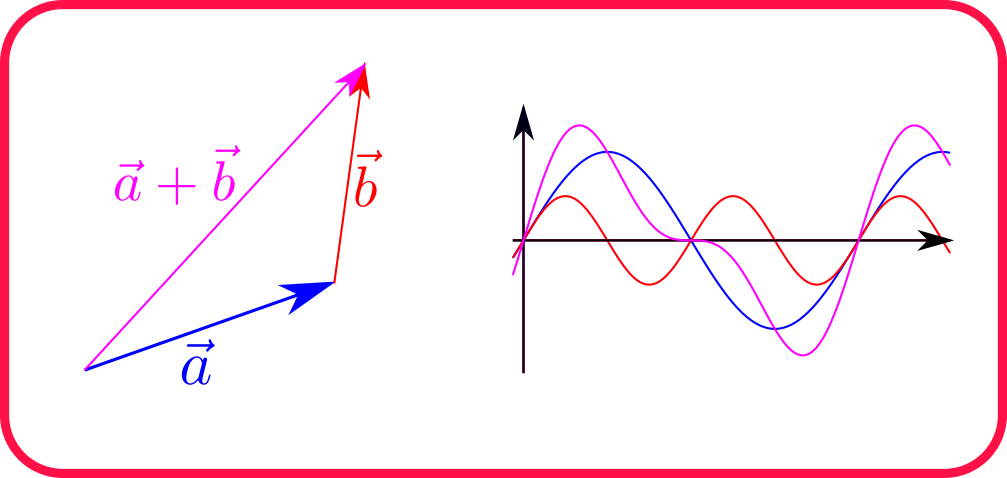

物理屋が使うベクトルの記号

係数$\alpha$と$\beta$は絶対値が等しい。

「ベクトル」という言葉のついての注意

古典力学的磁石の状態

量子力学的磁石の状態

古典的状態は実数変数二つで、量子力学的状態は複素変数二つで表現される?厳密にはちょっと違う(量子力学での変数は実数1個少ない)。

ちょっと「高い視点から」見てみよう。

$\ket{\uparrow}$と$\ket{\downarrow}$は赤の他人である。

↑を架空の空間の中で$\ket{\uparrow}$と$\ket{\downarrow}$は直交していると見る。

$\ket{\leftarrow}$は、$\ket{\uparrow}$と$\ket{\downarrow}$の線型結合である。

↑を架空の空間の中で$\ket{\uparrow}$と$\ket{\downarrow}$の混ざったベクトルが$\ket{\leftarrow}$だと見る。

図で描くと

のような感じ。

「現実空間」では、正向きと負向きの角度が180度だが、「架空の空間」では90度(直交)。「赤の他人」=「直交」に注意。

銀原子1個だけを送ったとしよう。

↓こうなるのか?

か、

か、

どちらか一つが起こる。

量子力学では、観測することによって状態が収縮する。

この「観測する」は「測る」という動作を行うかどうかとは関係ない。シュテルン・ゲルラッハの実験のときのように「状態によって違う経路を取るように実験装置を設定して行き先を分離する」ことも立派な「観測」である。

この場合に「観測」という操作を行う前はどっち向きとも決まってない状態であったものが$\ket{\uparrow}$か$\ket{\downarrow}$かの決まった状態へと変わってしまうことが大事(常識に反するが、事実)なのである。

偏光の量子状態

この後の実験の話ではスピン(ミクロな磁石)だけでなく、偏光についても考えるので、ここで偏光について少し話しておこう。

光は横波なので、進行方向に対して垂直な方向に振動する。よって、その振動の状態は「二つのモード」(上下振動と左右振動)で表現できる。我々が普段目にする光の多くは、この二つのモードがまざったものだが、片方のモードだけを持っている(偏った方向に振動している)光を「偏光」と呼ぶ。

偏光に関する実験ビデオ1

偏光に関する実験ビデオ2

偏光に関する実験ビデオ3

偏光の「モード」の表し方

「上下方向に振動する偏光」は、「左右方向に振動する偏光」とは別のモード。

「上下方向に振動する偏光」を$\ket{\,|\,}$で、

「左右方向に振動する偏光」を$\ket{-}$で

表そう。これもベクトル的に考える。

一般の方向に振動する偏光は$\alpha_1\ket{\,|\,}+\alpha_2\ket{-}$で表される

例えば、斜め45度方向に振動する偏光は

${1\over\sqrt{2}}$がつく理由はベクトルの足し算として考えてもよいし、「長さの自乗が同じになる」と考えてもよい量子力学では、「状態のベクトルの長さの自乗」が確率なのだ。。

もうひとつの斜め45度方向に振動する偏光は

$\ket{\,|\,}$と$\ket{-}$を「基底」(基本となるベクトル)として使っても、$\ket{\,/\,}$と$\ket{\,\backslash\,}$を「基底」として使っても、どちらでも偏光を記述できる。架空の空間の中の45度回転だ。

このあたりは線形代数での基底ベクトルの話といっしょ。

偏光とスピンの起こす現象

偏光とスピンの対応

| 偏光 | スピン | |

|---|---|---|

| $\ket{\,/\,}={1\over\sqrt{2}}\ket{\,\updownarrow\,}+{1\over\sqrt{2}}\ket{\leftrightarrow}$ | → | $\ket{\leftarrow}={1\over\sqrt{2}}\ket{\uparrow}+{1\over\sqrt{2}}\ket{\downarrow}$ |

| $\ket{\,\backslash\,}={1\over\sqrt{2}}\ket{\updownarrow}-{1\over\sqrt{2}}\ket{\leftrightarrow}$ | → | $\ket{\rightarrow}={1\over\sqrt{2}}\ket{\uparrow}-{1\over\sqrt{2}}\ket{\downarrow}$ |

偏光とスピンでは、回転角が2倍違うことに注意。

実は偏光にはこの他に「円偏光」と呼ばれるモードの分け方もあったりするし、スピンについてはこの他に「y方向」があったりするが、ここでは省略。知りたい人はJ.J.サクライの「現代の量子力学」という本の最初の方を読むといい。

量子力学的状態は古典力学的状態とは違う。

- 状態は複数の状態の重ね合わせである。

- 「観測」により、状態は重ね合わせのうち、どれかが選ばれる。

- どれが選ばれるかは、確率的にしかわからない(前もって予言する方法はない)。

Einstein–Podolsky–Rosenのパラドックス

1935年、アインシュタイン/ポドルスキー/ローゼンは「量子力学による物理の記述は完全とみなせるのか?」というタイトルの論文を発表した。以下のような主張である。

量子力学の「観測するまで状態は決まってない」というのが本当なら、状態は複数の状態の重ね合わせであり、「観測」によりすぐに状態が決定する。

アインシュタインたちは「局所実在性」は正しいと信じていたので、これを持って「量子力学は不完全だ」と言いたかったらしい。

つまり、

と。

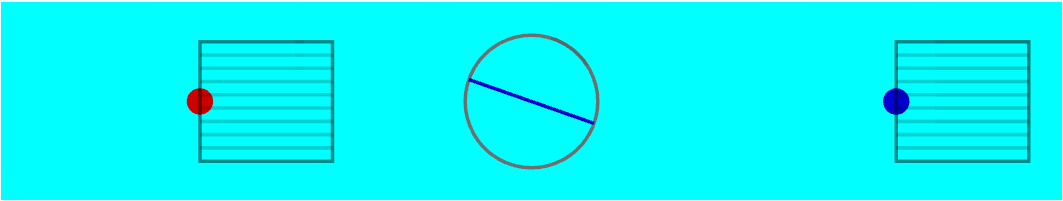

アインシュタインたちが考えた思考実験を光の偏光で考えてみる。

実際の実験より話を単純にしてます。

アニメーションで見てみよう。

真ん中の装置○から、同じ向きに振動する偏光が発射され、両側に設置された偏光板に向かう。

二つの偏光は、両サイドで待ち構えている偏光板に届く。通り抜けるのは偏光板の方向の振動のみ。

偏光板を通り抜けた後は、それぞれの偏光板の方向に振動する偏光に変わって進んでいく。

偏光板はマウスまたは指でつかんで回すことができるので、いろいろやってみよう。

以上は古典的な電磁波なので「それぞれの場所で別々に偏光の向きが変わる」という現象が起きていることに注意。

まずは古典的な波動としての偏光がどのように変化していくかについて、確認できたろうか?

これはわりと「ふつ〜」に思える現象だ。

古典的波動の場合「偏光の向きの変化」は各々の偏光板の場所で起こっている。

ことに注意しよう(あたりまえじゃん、と思うかな?)。

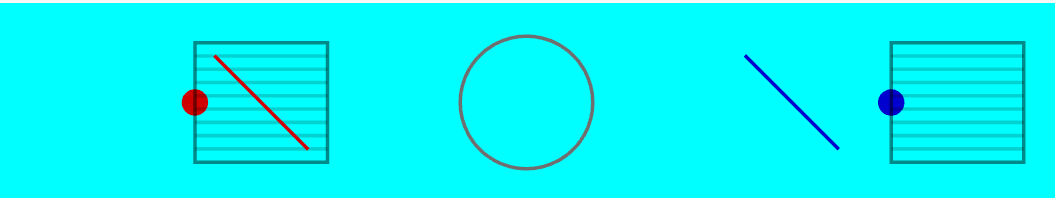

では、量子的に考えよう。またアニメーションに行って、「古典的波動」と書いているところをクリックして「量子的」に変えよう。

真ん中の装置○から、「まだ向きが確定してない偏光」が発射され、両側に設置された偏光板に向かう。

まず近い方の偏光板に「まだ向きが確定してない偏光」が到着する。

近い方の偏光板で

状態が確定して、$\ket{\,\backslash\,}$か$\ket{\,/\,}$のどちらかになる

が起こる。

このとき同時に遠い方(右)の偏光板でも状態が確定する。

アニメーションで、「量子的」な場合について、左右の偏光板をいろんな角度にして実験を繰り返してみて欲しい。

- 偏光板を通過後(通過しないこともある)の光は偏光板の方向の偏光になっていること

- 片方の偏光板に届いたときに偏光の状態は(左右一斉に)変化することアニメーションではじわっと変化しているけど、当然この時間は一瞬です。

- 実験結果の可能性は「両方透過」「左は透過、右は透過せず」「左は透過せず、右は透過」「両方透過せず」の4通りがあるが、偏光板の角度によってどれが起こるかの確率が変化すること

を、じっくりと確認しよう。

量子力学的状態とエンタングルメント

ここでの量子力学的状態について考えてみる。今は偏光が「同じ方向の偏光が左右に飛ぶ」と考えた。左の光の状態には添字${}_L$を、右の光の状態には添字${}_R$をつけて表すことにしよう。今考えている量子力学的状態は(発射したときはまだ重ね合わせ状態だから)

と、思うかもしれない。

しかし、左と右の偏光の振動方向は一致しているという条件があるのならば、

が、正しい。

この${1\over\sqrt{2}}\left(\ket{\,\updownarrow\,}_L\ket{\,\updownarrow\,}_R+\ket{\,\leftrightarrow\,}_L\ket{\,\leftrightarrow\,}_R\right)$のような状態を「エンタングルした状態」と呼ぶ。

これに左側で観測を行うと、

結果が$\ket{\,\updownarrow\,}_L$だったら右側も$\ket{\,\updownarrow\,}_R$になってしまう。

結果が$\ket{\,\leftrightarrow\,}_L$だったら右側も$\ket{\,\leftrightarrow\,}_R$になってしまう。

この「状態の収縮が伝播する」現象が、さっきのアニメーションで見た「●→―」と偏光の状態が変わる現象である。

今ではこの「状態の連鎖」は「EPR(アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼン)相関」と呼ばれている。

状態の収縮は超光速で起こるのか?

1個の銀原子が出たとき、上に行くか下に行くか?

という問いに対しては、50%の確率ですねという返事しかできない。

いよいよ、ベルの不等式

ベルは、

という不等式を求めた。

実験によりこの式が成り立ってなければ最初から決まっているという考えを捨てなくてはいけなくなる。

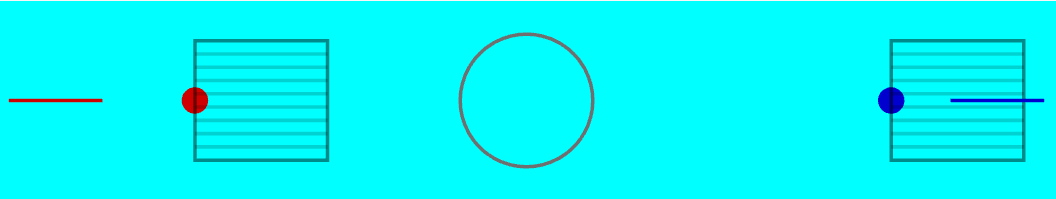

実験する前から結果が偏光板を通る(hit!○)か通らない(miss!×)かが決まっているのだとすると、すべての状態を「3種類の角度についてhitかmissか」で8通りの状態に分類できる。

量子力学の不思議な性質である、状態の収縮が起こるならば、「片方の装置の設定がもう片方の装置での測定に影響を与える」ことになるので、↑のような単純な分類はできない。

量子論以前の考えでは、観測をやる前から結果がどうなるかは決まっている。つまり左の図のどこかが「実験を開始する前の最初の状態」である。

実験することによって「あ、Aは○だ」とか「あ、Cは×だ」とかがわかるわけである。

量子力学では「観測することによって◯か×かが決まる」というが、「最初から図の上での位置は決まっているが、我々がそれを知らないだけでは?」というのが常識的な判断だろう。

たとえば20回実験するために20個の実験装置を用意すると、各々の実験装置の状態は左の図に書いた20個の点で表現できる。そして「こういう実験結果が出ることは、最初に実験装置を用意したときに決まっているはずだ」というのが普通の考え方だ。

この考え方では「最初の状態」にいろんな状態があったから、○が出るか×が出るかが確率的になる。。。。

↑と考えると何が言えるか?

アニメで見た実験のように、二つの光が同じ方向の偏光になって飛んでいく場合に左図の3つの角度での実験を、

実験装置を、

、

、の三通りにして行ったときの結果を考える。

この実験では、左と右には同じ状態が行く設定であることに注意。実験の設定によっては「逆の状態が行く」として考えるが、その場合は右の状態の$\pm$を反転させる。

| 左でAが○、右でBが× | 左でA○、右でCが× | 左でC○、右でBが× |

| $P(A+,B-)$ | $P(A+,C-)$ | $P(C+,B-)$ |

のそれぞれの場合の確率を考えてみる。

左でA○を、右でC×を観測

左でA○を、右でB×を観測

左でC○を、右でB×を観測

| ≦ | + | |||

| 右辺の和は |

||||

である。つまり$P(A+,B-)\le P(A+,C-)+P(C+,B-)$である。

実験前から結果は決まっている(我々が知らないだけ)と考える限り。

量子力学での結果

量子力学での計算では、このベルの不等式は破れる。

簡単のため、三つの角度を

としよう。

詳しい計算は▼に書くが、$P(A+,B-)={3\over8},P(A+,C-)={1\over8},P(C+,B-)={1\over8}$なので、

ベルの不等式は${3\over8}\le {1\over8}+{1\over8}$となって満たされない。

量子力学の計算によれば、偏光の角度と偏光板の角度が$\theta$だけずれたとき、hit○する確率は$\cos^2\theta$(平行成分の長さの自乗)、miss×する確率は$\sin^2\theta$(直交成分の長さの自乗)である。

AとBの場合のAにhitする確率は${1\over2}$、このときBがmissする確率は(直交する成分の長さの自乗を計算して)$\sin^2{\pi\over3}={3\over4}$なのでA○B×の確率は${3\over8}$。

AとCの場合のAにhitする確率は${1\over2}$、このときCがmissする確率は(CのAに直交する成分の長さの自乗を計算して)$\sin^2{\pi\over6}={1\over4}$なのでA○B×の確率は${1\over8}$。

CとBの場合のCにhitする確率は${1\over2}$、このときBがmissする確率は(BのCに直交する成分の長さの自乗を計算して)$\sin^2{\pi\over6}={1\over4}$なのでC○B×の確率は${1\over8}$。

CHSH不等式

ベルの不等式の変種(「ベルの不等式」にはたくさんのバージョンがある(実はベルオリジナルバージョンはここで説明したのとは違う)で、よく出てくる不等式に「CHSH不等式」 CHSHは、「Clauser,Horne, Shimony, and Holt」

がある。ここで、$A,B$はともに$\pm1$を取る量で、$\left< AB\right>$は、

と表される「$A,B$の相関関数」と呼ばれ、

という性質を持つ。最大値は1、最小値は$-1$である。

は一項だけマイナスになっててなんだこれ?という感じだが、これは

と書き直してあげると、 $A,B$が一致すれば後ろの項が消え、 $A,B$が一致しなければ前の項が消える という関係になっていることがわかる。つまり前の項と後ろの項が同時にnonzeroになることはない。

$A+B$も$A-B$も$-2,0,2$のどれかになる($C,D$は$\pm1$)ので、足し算の結果は$-2$から$2$までの間に入る。

古典力学的常識ではあたりまえの式だが…。

この式も$A,B,C,D$が量子的な意味での「観測」量であるときは満たされないことがわかっている。

アスペたちの実験

Clauserたちの論文Experimental Test of Local Hidden-Variable Theories(1972)

Aspect(アスペ)たちの論文Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers

我々はこれをどう解釈すべきなのか?

ベルの不等式あるいはCHSH不等式という、話だけ聞いていると当たり前に成り立ちそうな不等式は成り立たない。

たとえ不完全に見えても、量子力学は我々の知る最善の理論である。

「最善」ということの意味は実験で測れるものを完璧に再現するということ。そして古典論はその点で失格である。

我々は「状態$\ket{\psi}$」そのものを「見る(観測する)」ことはできないし、その状態は「観測」によって(常識外れな)変化をしてしまう。

最初に述べたように観測は、世界の一部を見せてくれるだけで、我々は観測できる事実からそれを説明する理論を作らなくてはいけない。

「ベルの不等式は満たされない」も、観測されている事実である。

よくある質問

量子力学的状態(あるいは波動関数)って、実際にあるものなんですか?

あなたの「実際に」という言葉の定義を教えてくれ。話はそれからだ。

重ね合わせ状態を観測できますか?

重ね合わされている状態のどちらにいるかを判別するような観測をしたら、結果はどちらかに収縮してしまうから、そういう観測をしたら重ね合わせ状態は見れない(z軸スピンをはかったらz軸正と負の重ね合わせは壊れる)。

よくある質問続き

状態の収縮が超光速なら、これを使って超光速通信はできませんか?

今日の話を思い起こそう。あなたがどっちかの実験装置のそばにいて、自分の実験結果だけを見て、「あ、今あちら側の実験装置の偏光板の角度は何度だな」と判定できるだろうか?(あちらで偏光が通ったかどうかはこっちにはわからないことに注意)

判定できるのは「こちらとあちらの実験結果全部を突き合わせをした後」だ。つまり「あちらの実験結果」を何か(電話?)で知らせてもらった後でないと、あちらの実験装置の角度はわからない。これでは超光速通信にならない。

おわりに

今日は、ノーベル賞を話題に、量子力学がどのように「常識やぶり」かという話をしました。

↓が「新しい常識」

量子の世界では状態は線形代数で重ね合わせが計算できる「ベクトル」であり、観測により「状態」は不連続変化して収縮する。

日常スケールで作られた<常識>はスケールが違えば成り立たない。