自然科学のための数学2015年度第17講

ロケットの到達速度

今週は微分方程式の例について(前回やったものも含めて)説明していこう。

燃料を噴射して飛ぶロケットの噴射した燃料の量と速度変化の関係は微分方程式から求めることができる。もし、我々が微分方程式というものを知らずにいいかげんな考え方をすると、次の動画のように考えてしまう。

右のボタンを押すと噴射が行われる→ 右のボタンを押すと最初に戻る→

下のグラフは速度変化だが、燃料の量を大きくすればどんどん噴射後の速度も大きくなることがわかる。

↑このプロセスを数式で考えると、「静止していた質量$m_0$のロケットが質量$m'$の推進剤(燃料を燃焼させた結果であるガスなど)を速さ$w$で後方に噴射した。噴射後のロケットが速さ$V$になる」という場合の運動量保存則から、

\begin{equation} 0=(m_0-m')V +m'\times (-w) \end{equation}が成り立つ。結果として、$V={m'\over m_0-m'}w$となるが、これは「大間違い」なのだ。

上の「大間違い」は何が間違いなのかというと、ロケットの質量も速度も連続的に少しずつ変化していく量なのに、まるで一気に変わったかのように考えてしまったことである

次の動画で、10段階に分けて噴射した場合を実感しよう。

噴射した量は、ロケット本体の何倍か?を、↓のスライダで決定する。

右のボタンを押すと噴射が行われる→ 右のボタンを押すと最初に戻る→

なお、現実的状況に近いのは10段階に分けた方で、いっきに噴射は現実にはできない。

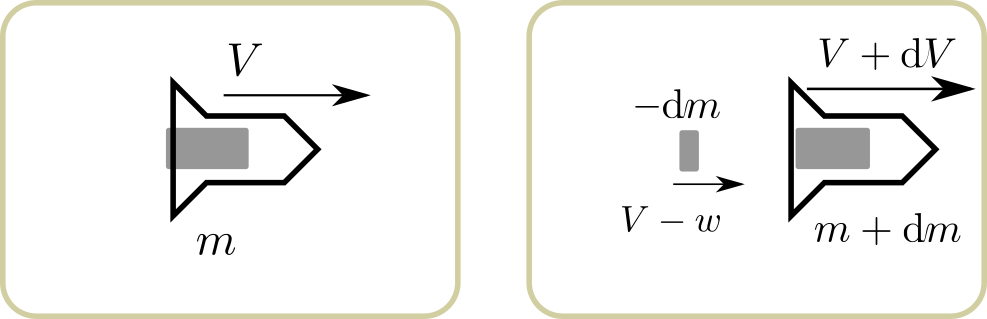

そこで、(全体の変化を一気に考えるのではなくそのうちの一部を取り出して)微小変化について絵を描くと以下のようになる。

図はすでにある程度噴射した途中の状態で、すでに速度${V}$を持っている。この時の質量は最初の$m_0$に比べて少ない${m}$(←変数!)になっている。微小時間後に、ロケットは質量${m}+\mathrm dm$で速度${V}+\mathrm dV$になっている。噴射された推進剤は$w$の速度で後方へ進むのではなく、速度$w-{V}$で後方へ進む(または「速度${V}-w$で前方へ進む」)。既に速度${V}$を持っているロケット見て「$w$の速さ」で後方に噴射されたのだから、$w$ではなく{速度$w-{V}$}になる、と考えればよい。$w-{V}<0$の時、噴射剤は前方(!?)に進む。$w={V}$のとき、噴射された推進剤はその場に静止する(ロケットから見たら後方に動いている)。

運動量保存則を考えると、

\begin{equation} {m} {V} = ({m}+\mathrm dm)({V}+\mathrm dV) -\mathrm dm ({V}-w) \end{equation}となる。

↑これが「localな情報から得られる式」

この式を整理すると、

\begin{equation} \begin{array}{rl} \underbrace{{m}{V}}_{相殺→}=&\underbrace{{m}{V}}_{←相殺} + \underbrace{\mathrm dm {V}}_{相殺\atop →}+ {m}\mathrm dV +\underbrace{\mathrm dm\mathrm dV}_{高次の微小量} \underbrace{-\mathrm dm {V}}_{相殺\atop ←}+ \mathrm dm w \\ -{m}\mathrm dV=&\mathrm dm w \\ \mathrm dV=& -w {\mathrm dm \over {m}} \end{array} \end{equation}となる。この積分結果は${V}=-w\log {m} +C$である。

${m}=m_0$(初期値)の時に${V}=V_0$という初期条件を使うと、$C=w\log m_0+V_0$となるので、

\begin{equation} {V}=-w\log {m} +\overbrace{w\log m_0+V_0}^C = w\log\left({m_0\over {m}}\right)+V_0 \end{equation}となり、速度変化${\Delta V}$に関して

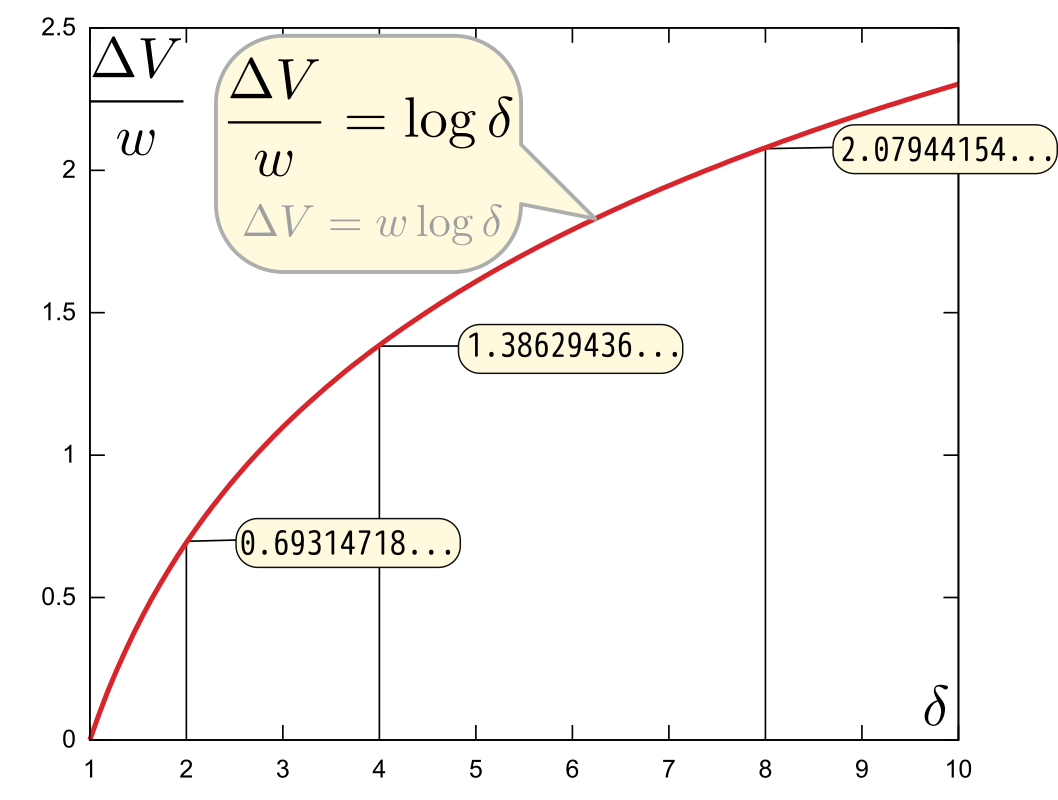

\begin{equation} \underbrace{{V}-V_0}_{{\Delta V}}=w\log\left({m_0\over {m}}\right) \end{equation}が成立する。最終的にロケット全体の質量が$m_1$になったところで推進剤が尽きたとすると、最終的な速度変化は$\Delta V=w\log\left({m_0\over m_1}\right)$となる。

というような式を、積分さえ頑張れば得られるのが、微分方程式というもののありがたさなのだ。

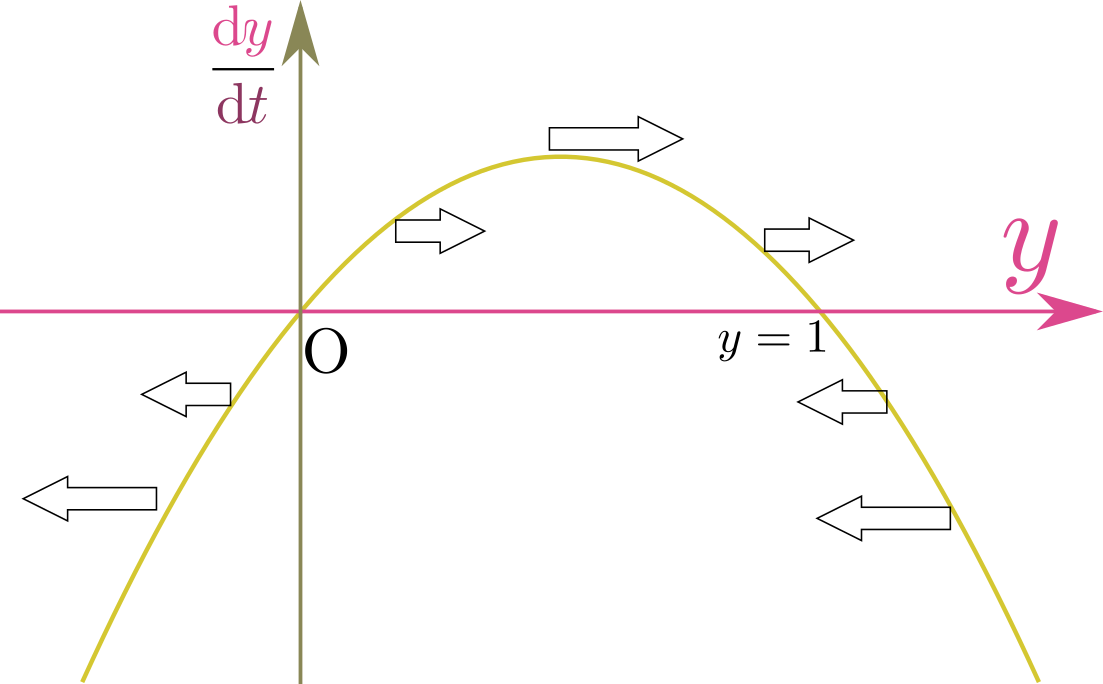

$\delta=\left({m_0\over m_1}\right)$という量この$\delta$は変化量を表す$\delta$ではなく、「$\delta$」1文字で一つの数。は「質量比」と呼ばれる(文字通り、噴射前と噴射後の質量の比である)。グラフで分かるように、$\delta$を大きくしても${\Delta V}$はどんどん増えるというわけにはいかない($\log x$という関数は傾き${1\over x}$だから、傾きがどんどん緩くなっていく)。ロケットの性能を上げるには噴射速度$w$(これは燃料の質に大きく左右される)を大きくすることが大事であることがわかる。

は「流行の帽子をまだかぶってない人」、

は「流行の帽子をまだかぶってない人」、 は「流行の帽子をかぶっている人」を表す。

は「流行の帽子をかぶっている人」を表す。