熱力学2015年度第4回

前回まででヘルムホルツの自由エネルギーの意味をある程度説明したので、今日は教科書3章に従って、用語を定義していきながら進めよう。

等温操作

まず$(T,X_1)$(温度が$T$で、示量変数の組が$X_1$)で指定される平衡状態があり、そこから等温である環境の中である操作を行い、しばらく待って、$(T,X_2)$(温度が$T$で、示量変数の組が$X_2$)で指定される平衡状態に達した。

このように等温環境の中で行って、その操作の「出発点(初期状態)」と「到着点(終状態)」が平衡状態になっている操作を「等温操作」と呼ぶことにする。注意すべきは、途中の状態は平衡状態でなくてもよい(平衡状態でない状態は$(T,X)$のように表せないから、途中の状態をこんなふうに記述することもできない)。

このような状態変化を

$(T;X_1){{\rm i}\atop\longrightarrow}(T;X_2)$

と書くことにする。iは等温(isothermal)の頭文字である。

だから「等温操作」という名前だが操作の途中の温度は一般に$T$ではない(どころか、温度一様ですらない)。

等温準静操作

等温操作で、かつ途中を準静的に以降させたのが「等温準静的操作」で、この場合途中もすべて平衡状態だから、温度はちゃんと定義でき、かつ常に$T$を保つ。

このような状態変化を

$(T;X_1){{\rm iq}\atop\longrightarrow}(T;X_2)$

と書くことにする。qは準静的(quasistatic)の頭文字である。

準静的は理想的なもので実現はできないが、これを手がかりにこの後熱力学的現象を考えていくことにする。

準静的な場合の特徴は「逆が考えられる」ということである。

準静的でない場合、逆がないということを(極端な)一例で示そう。

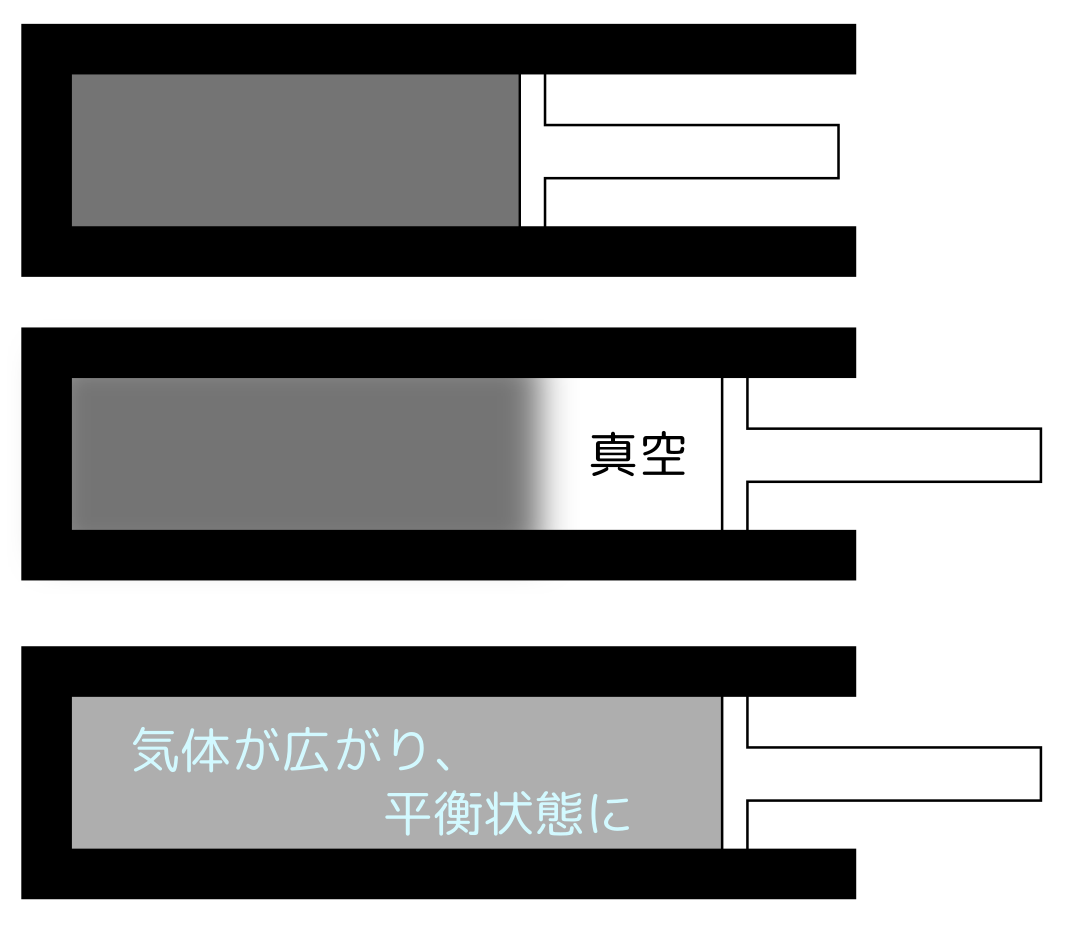

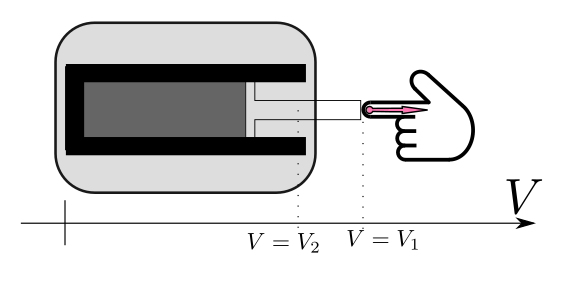

気体をピストンに入れ、急激にピストンを引いたとする。

↑のような変化が起こり(引きが速いのでまず右側に真空ができ、その後気体が全体に拡がっていく)、最後には一様な平衡状態に達する。

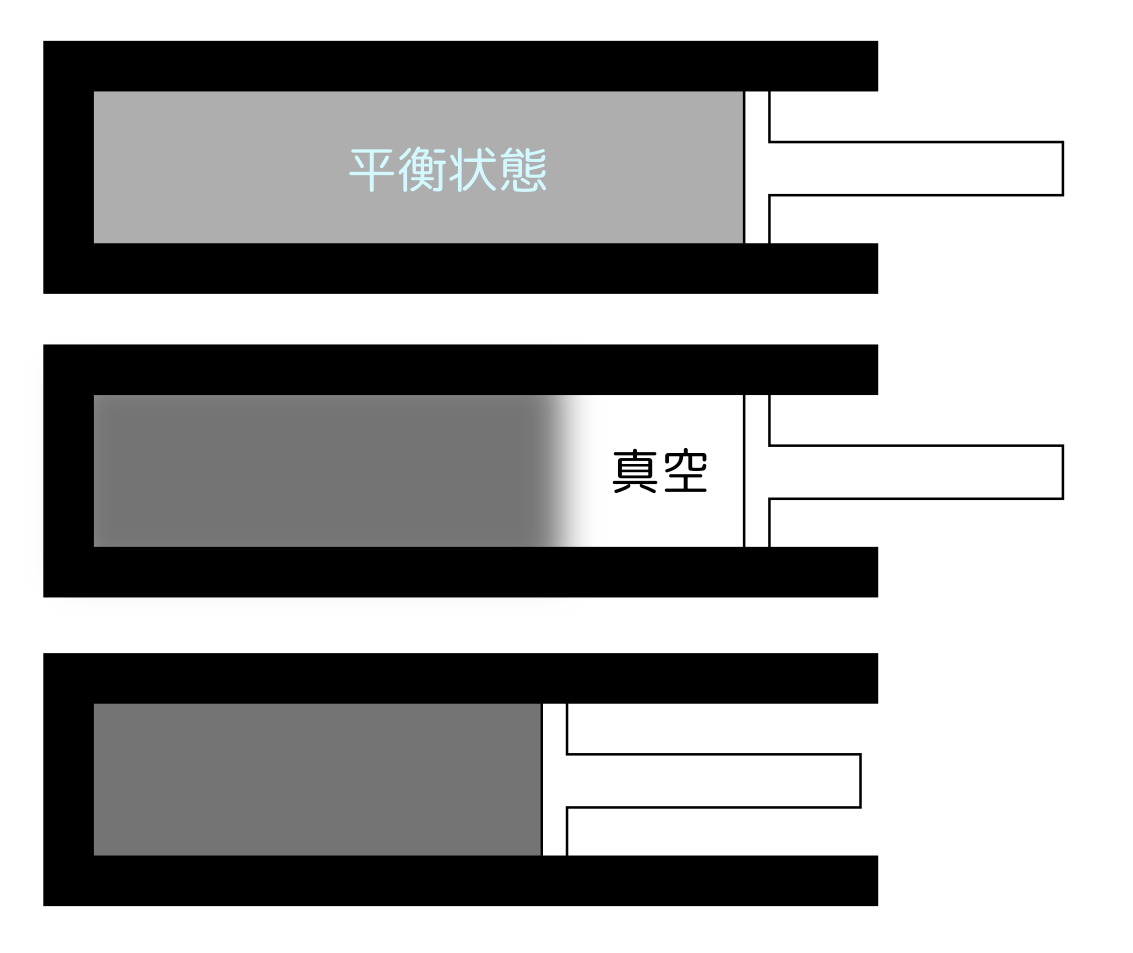

この逆がもしあるとしたら、

のような現象が起こることになる。つまり、平衡状態にあった気体の右側に突然真空が発生し、その後にピストンが動かされてその真空のところを埋める。

準静的操作では、常に平衡状態を保っているため、逆が可能なのである。

力学でも熱的現象が起きると逆が考えられなくなる例がある。たとえば放物運動は逆の運動も存在するが、「床に物体が落下して(ドスン、とか音がして)静止した」という現象の逆(静止した物体が周りからの音や振動のエネルギーを吸収して飛び上がる)は起きない。あるいは「摩擦熱が発生して物体が遅くなる」という現象はあるが「周りの温度が下がると物体が加速する」という現象はない。

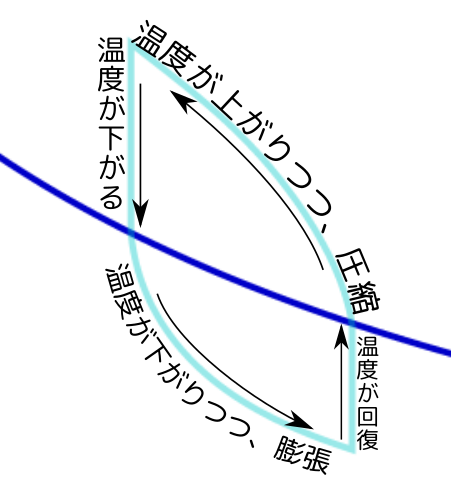

準静的で逆操作を行ったとき、気体のする仕事は「同じ大きさで逆符号」になる(圧力も逆になるから)。

準静的でない場合、極端な場合を上の例で示したように、膨張する際は気体の出す力が準静的な場合より弱くなり、気体のする仕事は小さくなる。一方収縮する場合は逆に気体が圧縮されることでピストン付近の圧力は局所的に上がるので、力は強くなる。力が強くなるから仕事も大きくなる、と思いきや、収縮する時は運動方向が逆なので仕事は負であり、負の仕事の絶対値が増える、ということはやっぱり「仕事は小さくなる」。

以上で等温準静操作では「元に戻る」という操作をすると仕事は差し引き0になるが、準静的でない場合は差し引きマイナスになる、ということを気体の例で説明したが、それが一般的にそうだ、というのがKelvinの原理である。

Kelvinの原理

というのがKelvinの原理。

上で例に出した気体でなく一般的にそうだ、と主張している。ただしこれは「要請」であって、(少なくとも熱力学の範囲では)何かによって証明されたりはしない。

Kelvinの原理がある為、自分の状態を変えることなく仕事を生み出す、ということは誰にも(何にも)できない(Kelvinの原理の反例は見つかってない)。これはエネルギー保存則とは別の、新しい法則である。たとえば$W_{\rm cyc}>0$な物が見つかったとしても、エネルギー保存則は満たしている。しかし、Kelvinの原理を満たしてないから存在できない。

地球上で、「仕事をし続ける」という現象が起きているときは、なんらかの形でKelvinの原理の前提が成り立っていない。たとえば植物は光合成をしてエネルギーを(ブドウ糖や澱粉を合成するという形で)作り出し続けている。これがなぜ許されるかというと、太陽というエネルギー源であると同時に地球(たとえば25度)よりも高温の状態(太陽の温度は6000度)があって、この温度差による熱の流れをエネルギーに変換できるからである。Kelvinの原理は等温環境の話だから、6000度の物体と25度の物体が共存しているところでは仕事をし続けることができる(その温度差が存在している限りは)。

たとえば水力発電なんてのも、太陽が水を温めて蒸発させ、雨として高いところに持ち上げてくれるからできる。

力学におけるポテンシャルエネルギー

さて、仕事とエネルギーの関係を振り返っておこう。

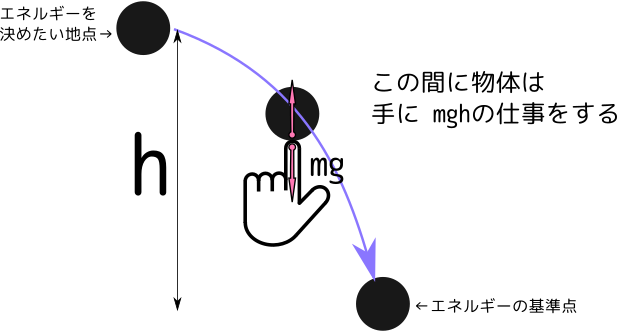

ポテンシャルエネルギーを決めるには、図のようにまず基準点(ポテンシャルエネルギーが0の点)を決め、エネルギーを求めたい状態から基準点まで物体を移動させた時、物体のする仕事を求める。「物体のエネルギーはした仕事の分だけ減る」というエネルギーの定義から、この時物体のする仕事は最初の場所で持っていたエネルギーそのものになる。

二つのブラックボックス

熱力学的対象に対して力学の場合と同じように「した仕事の分エネルギーが減る」ということからエネルギーを求めたい。

我々はブラックボックスの中身を知らなくても、そのブラックボックスを押したり引いたりして仕事をすることで、そのブラックボックスの持つエネルギーを計算することができる。まず(ブラックボックスと言いつつ)よく知っている「フックの法則に従うバネ」の場合で仕事を計算してみる。

大事なのは「ある場所$x$でブラックボックス(実はバネ)の出す力は$kx$である」ということで、これだけ知っていればブラックボックスのする仕事を

$\int_a^b (-kx) \mathrm dx = \left[-{1\over2}kx^2\right]_a^b={1\over2}ka^2-{1\over2}kb^2$

と計算できる($-kx$にマイナスがついているのは$x$軸負方向の力だから)。

この仕事はマイナスであるが、その結果として、ブラックボックス(バネ)のエネルギーが${1\over2}ka^2$から${1\over2}kb^2$へと「増えた」と考えられる。つまりバネのエネルギーが${1\over2}kx^2$であることがわかる。

次にブラックボックスの中にあるのが「等温環境に置かれた理想気体」だとしてみよう。

この時気体のする仕事は

$\int_{V_1}^{V_2} P\mathrm dV$

である。理想気体だとすれば$P={nRT\over V}$であり、等温準静操作だとすれば$T$は定数だから$nRT$を積分の外に出して、

$\int_{V_1}^{V_2} P\mathrm dV=nRT\int_{V_1}^{V_2}{\mathrm dV\over V}=nRT\left[\log V\right]_{V_1}^{V_2}=nRT\log V_2 - nRT \log V_1$

となる。$V_1>V_2$だからこれは負の量である(気体は仕事をされているからこれでよい)。

この式から気体の持つエネルギーのようなものは$-nRT\log V_1$から$-nRT\log V_2$へと減った、と解釈できる。

ここで「のようなもの」をつけた理由は二つある。

一つは「準静的」を仮定したこと(具体的には、$nRT$を「定数」として積分の外に出したところでこの仮定を使った)。よって実際にされる仕事はこれより小さい。

もう1つは、これは確かに「気体のした仕事」であるが、エネルギーは気体だけが供給していると考えるのはおかしい。等温操作だから気体と環境の間に「熱」という形でエネルギーの移動があるから、ここで変化しているのは「気体+環境」のエネルギーだと解釈しなくてはいけない。

最大仕事

最大仕事は準静的な等温操作で気体のする仕事として定義する。大事なことは通常の「仕事」は過程により違うが「最大仕事」は出発点と到着点だけで決まることである。よって、$W_{\rm max}(T;X_1\to X_2)$のように書く。

ヘルムホルツの自由エネルギー

力学的エネルギーを決めるとき「基準点」を考えて「その基準点に持っていくまでにできる仕事」でエネルギーを決めた。同様に、「等温操作をしつつある基準点まで変化させるときの最大仕事」で「ヘルムホルツの自由エネルギー」を定義する。

$F[T;X]=W_{\rm max}(T;X\to X_0(T))$

である。ただしこのエネルギーの基準点$X_0(T)$は温度によって変わっていい(まだ基準点は決めない。6章で決める)。

なぜ「基準点は温度によって変わっていい」ということになるかというと、ここでは「等温操作」でヘルムホルツの自由エネルギーを定義していて、まだ「温度が変わると$F$がどう変わるか」は何にもわからないのである。

ここまでで理解しておくべきことは、温度を1つ決めた時に「最大仕事」を使って$F$が定義(計算)できるということだけである。

ヘルムホルツの自由エネルギーは、エネルギーが持っているべき条件を満たしている。具体的には、示量的であることと、独立な二つ(示量変数が$X$のものと示量変数が$Y$のもの)がそれぞれ$F(T;X),F(T;Y)$のヘルムホルツの自由エネルギーを持っていたら、合成系のヘルムホルツの自由エネルギーは$F(T;X)+F(T;Y)$になる。