webclassでのアンケートによる、感想・コメントなどをここに記します。

青字は受講者からの声、赤字は前野よりの返答です。

主なもの、代表的なもののみについて記し、回答しています。

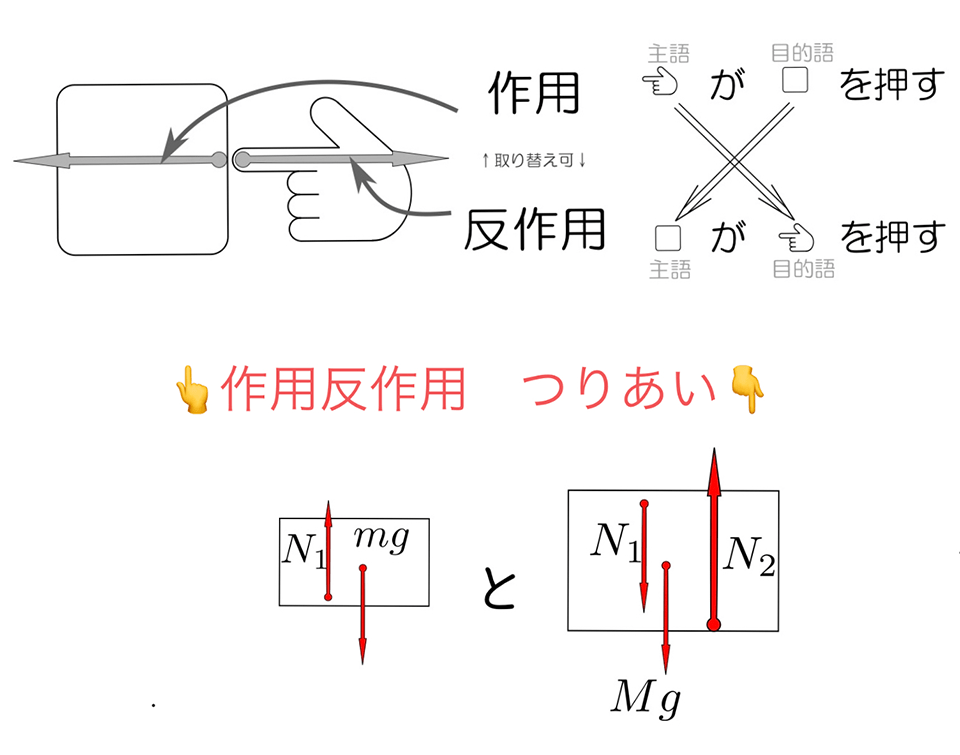

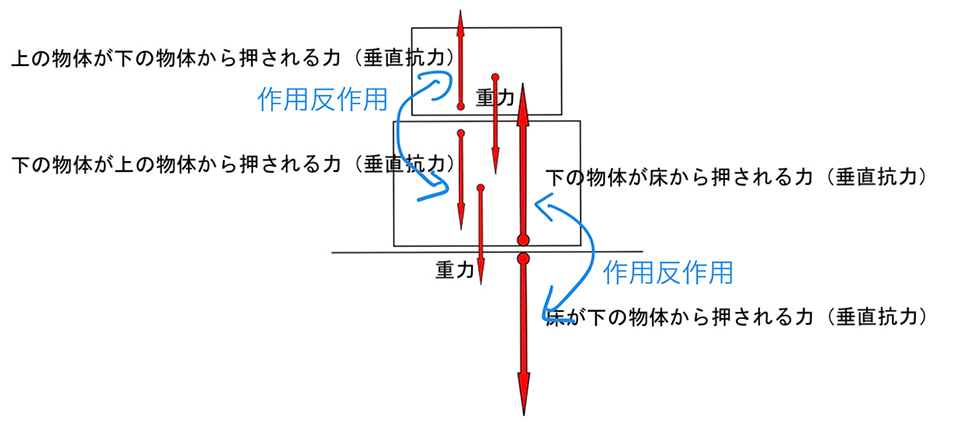

作用反作用は2つの物体に働いて、どんな運動でも成り立つ物理法則だと学んだ。また、つりあいは一つの物体に働いて、状況によることも学んだ。

この後の運動の法則とも含めて、ちゃんと理解しておこう。

作用反作用は同時に働いて、同じ強さで、いつでも成り立つことも分かった。重力の反作用は何か?と問われた時、少し戸惑ったが、考えてみるとすぐに分かった。 大きなスケールで考えることも大事だと思った。

いろんなスケールで物を考えることは大事ですね。

チェックテスト2は3問とも正解できて良かった。少し時間は掛かったが、正しい答えに辿り着けてよかった。

このあたりは確実にしておきましょう。

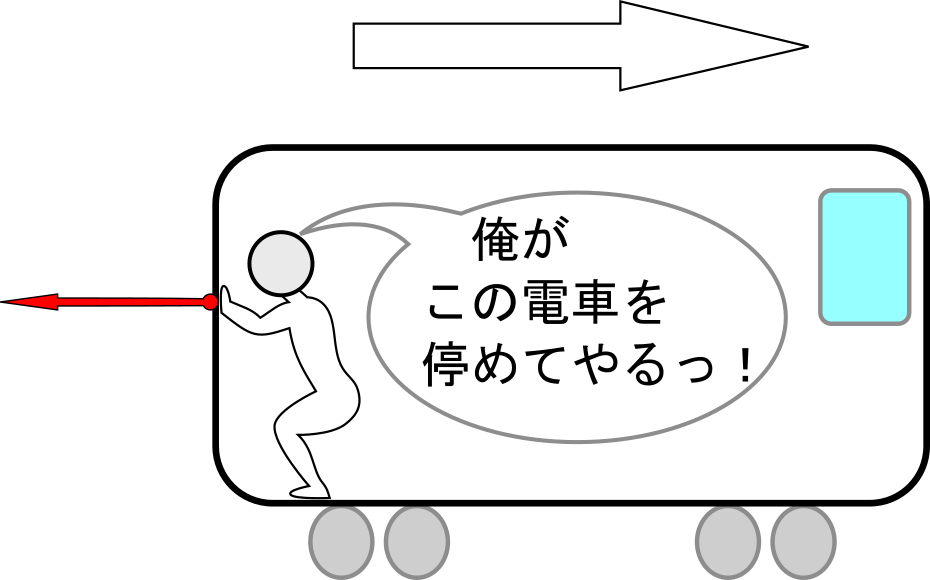

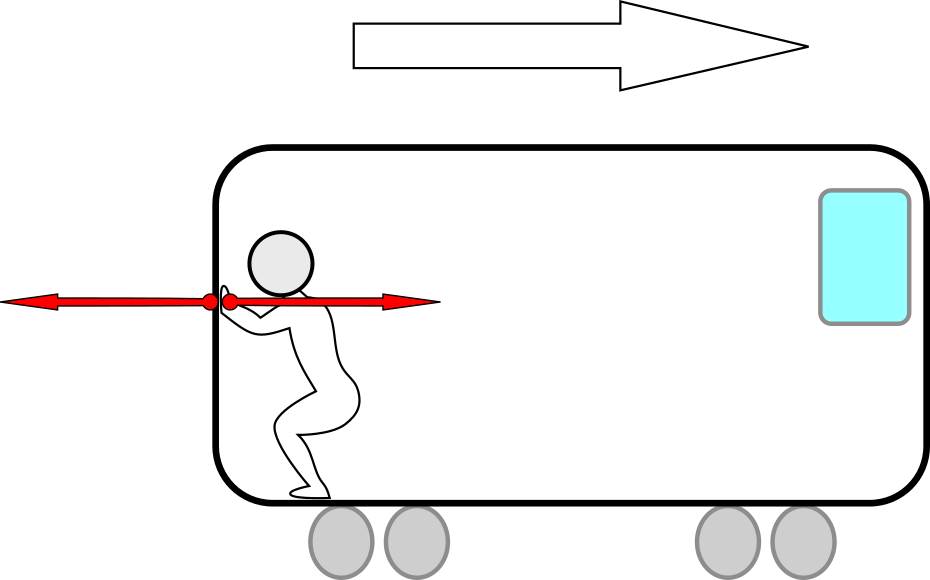

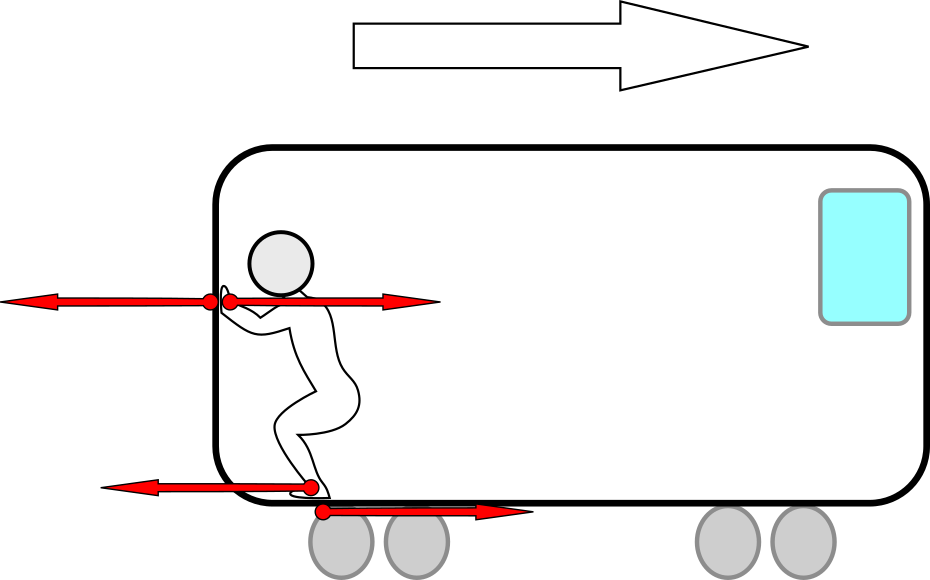

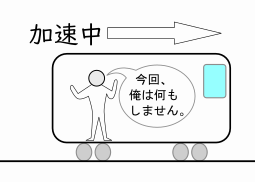

チェックリスト2を通して作用反作用についてのポイントが再確認できたので良かった。 電車の問題について、電車が動かない理由を絵と矢印を使いとても分かりやすく理解につながった。 そのあとの応用問題は個人的にはとても面白いと思ったし、しっかりと解答もあって分かりやすかった 全体を通して今回の講義は作用反作用とつり合いの違いがしっかりと理解できたと思う。

いろんな方法で、「理解できているかな?」というチェックをするようにしましょう。自分の勉強でも、誰かに教えるときでも。

動画での解説が分かりやすく良かった。

それはよかった。

作用反作用の法則と力のつり合いをどちらも考える必要がある設問の時に、割と混乱してしまうことが多く今回の電車の問題もつり合いについてを考えることができていなかったので、混乱せずに問題に取り組めるようにしたい。

いろいろな物理現象を、基本的な法則(今回でいえば、作用反作用とつりあい)で理解していく、ということができてこそ「物理ができた」と言えるので、ここを含め、物理現象をしっかり理解できるようにしましょう。

教え方として、「つり合い」と「作用反作用」の違いをそれぞれ、「状況によって成り立つ」、「物理法則なので必ず成り立つ」と説明するのは。差異の説明と同時に物理法則がどのようなものかを把握させることができ、良い方法だと考えた。 加えて、教材の運びで作用反作用について学習した後に正誤問題で、追加の説明、授業学級での理解度の把握を行う運びは、その後の説明へと移行するよい運びだと考えた。

教えるときは「どこが同じでどこが違うか」を教える側もちゃんと認識しておくことが肝要です。

案外簡単な仕組みのようでも図や言葉を用いて説明することは難しいと実感した。つりあいの話を中学校で初めて習ったときにも感心したのを思い出して面白いと感じた

感心して「なるほど、物理はうまくできている」と思ってもらえると、いいですね。

作用反作用とつりあいの意味が混同していたので、今回の授業を受けて正しい意味を知ることができた。これから、力の向きと作用反作用とつり合いに注意して問題を考えたいです。

混同しやすいところではありますが、教える側が混同してては困るので、今のうちにしっかり理解しておこう。

作用・反作用の法則は二つの物体によって行われているものであり、物体の釣り合いは一つで行われる事がわかりました。また、物体の重力を作用とした時、反作用は地球が物体に引っ張られる力となる関係がわかりました。

力学の原理をしっかりと理解していきましょう。

動画を見ることで理解が深まりました。動かない物体にはたらく作用・反作用が可視化されたため、もやが晴れたと感じました。生徒に教える際、ありがちな間違いをおさえ、理解してもらえるよう、教師と生徒、両方の立場に立って考えるくせをつけようと思います。

力を視覚化するとわかりやすいので「絵を描く(生徒に絵を描かせる)」というのは大事な作業なのです。

動画をメインに見させてもらってますが、通信状況が悪いのか次の動画が見られないことがよくあります。とてもわかりやすい授業でとてもいい復習になります。

見れないのは困るので、そのときはwebclassの掲示板かチャットに「この動画見れません」と報告してください。なんか対応できるかもしれませんし、状況を把握しておきたいので。

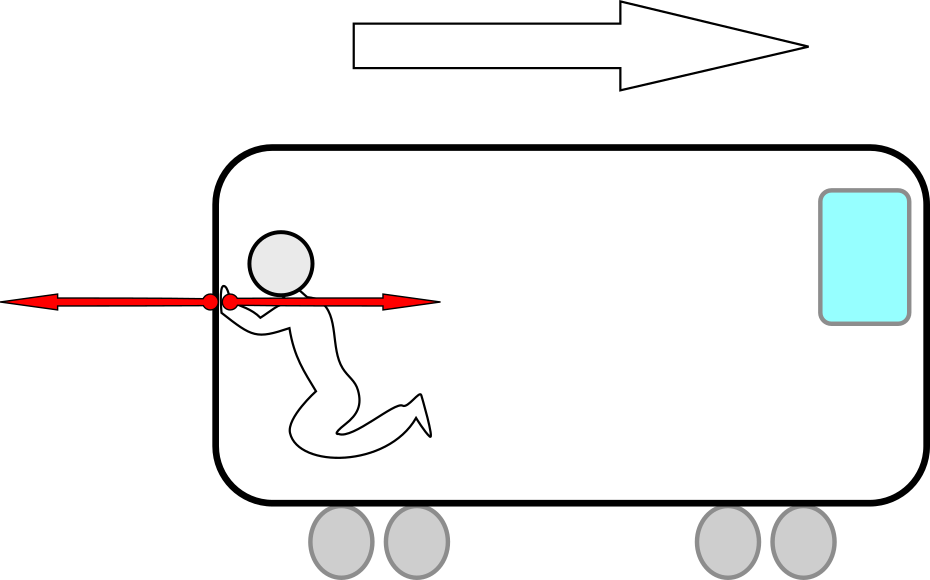

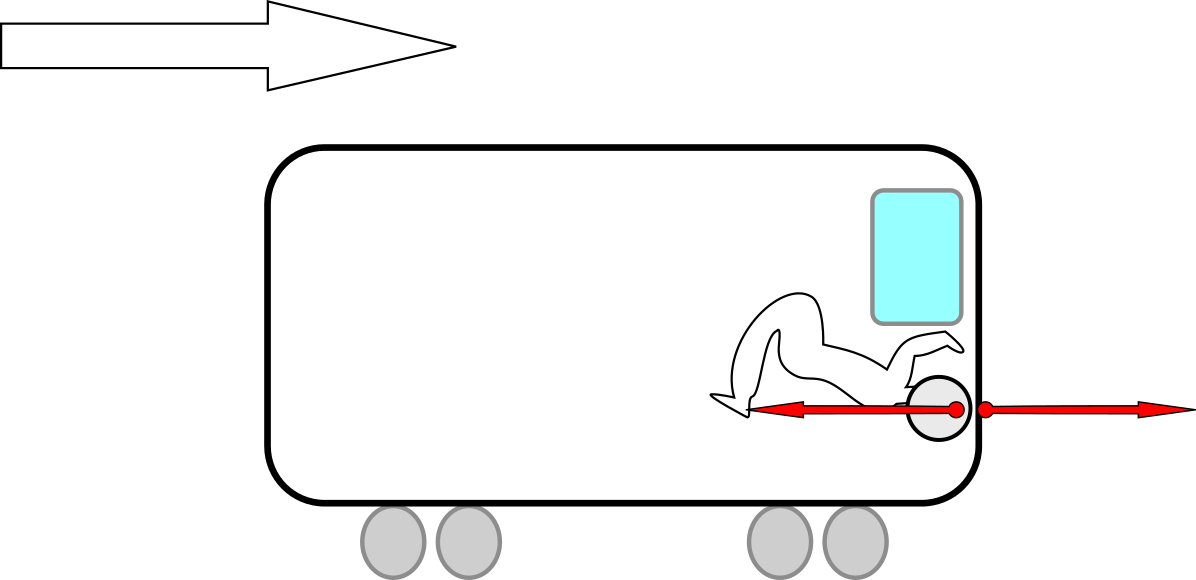

人間が電車の中から進行方向とは逆向きに壁を押してもなぜ電車は止まらないのか、ということを今まで当たり前だと思い考えたことがありませんでした。動画を見るまでは手で押している力だけが働いていると考えていました。動画の答えを見て足で床を蹴っている力も存在していることに気付きました。この二つの力のそれぞれの作用・反作用の力の大きさが等しくなるから電車には何も影響が出ていないとわかりました。 足が浮いている場合は人間が空中に浮いている間だけ電車は遅くなっているという結果で、驚きました。 実際に力の働く向きをしっかり考えればどちらもわかることなので、力の向きに気を付けて問題を解くようにしたいです。

その「当たり前」を理屈だてて理解していくのが、物理です。

いままで曖昧だったところが理解できました。イラスト付きの説明や、想定される質問例などがあってより分かりやすかったです。

曖昧さは(自分が教えるときのために)なくしていきましょうね。

前回はパソコンで無事に受講することができたので, 今回は試しにスマートフォンで受講しました。どちらを使用しても問題なく受講できました。

どちらでも受講できてよかったです。