では力学の復習をしながら、

というような話をした。

熱力学では、この仕事とエネルギーの考え方を(熱力学で扱う状況に合わせて)変化させていかなくてはいけないそして、仕事以外のエネルギー移動の形態として「熱」というものを登場させていくことになる。。

まず、等温変化における仕事について考えよう。

理想気体の状態方程式を満たすような気体を考えよう。

断面積のシリンダーに閉じ込められた圧力の気体を考えると、気体がピストン(やはり断面積を押す力はだから、ピストンが動いて気体が膨張したときの仕事はと書くことができる。は変数だから、仕事はであり、で、かつずっと等温のままで変化が起こるとすれば、仕事は となる。

というのはいくつかの仮定を置いた計算としてそうなるのだが、現実はそれとは少しずれが生じる。

熱力学を考えるうえでとても重要な概念が「準静的操作」である。準静的操作は一つの理想的状況であって、現実には存在しない。

現実には存在しないのではあるが、それを使うことで、熱力学における「状態変化」が記述できる。

というわけで現実には存在しない準静的操作であるが、では現実とはどのように違うのだろうか。そこで、(まだ現実ではないんだけど)「準静的操作よりは現実に近い状況のシミュレーション」を見せよう。

下の図で、ピストンを押したり引いたりしてみよう。画像の色は温度を表す(赤が高温、水色が低温である)。

色の透明度が圧力を表しているので、濃い色のところほど圧力が高いと思ってよい(真っ白な部分は真空に近い)。ピストに働いている力(圧力)は矢印 で表現している。

で表現している。

押したり引いたりすることで、気体は圧縮され温度が上がったり膨張して温度が下がったりしつつ、圧力や体積が変化していく。ピストンの移動は矢印 で表現している。

で表現している。

このシリンダーは、左端だけは断熱されておらず、左端に接した部分の気体は温度が一定である壁に接している(↓の図では、左端が黒ではないことで「左端からは熱が出入りする」ことを表現している)。

左端の部分は温度一定の壁に接しているので等温に保たれる。そして、時間が経過すれば全体が等温に達する(平衡状態)。左端からだけ熱が出入りするようにしたのは、プログラムの都合(1次元的な現象にしたかった)であって物理的意味はない。

さて、ピストンを引いてみると、引かれた部分は気体を膨張させたことになるので、圧力が下がり温度も下がる。

↑この絵は単なる画像です。動きません。

「等温操作」という名前ではあるがこのように操作を行なうと、操作の間じゅうずっと等温というわけにはいかない。↑の図のように、ピストンに近い部分は温度が下がり、シリンダーの気体内に温度勾配ができる。

そして、その変化が二つの理由で伝わる。二つの理由とは、

- 膨張して気圧が下がったので、隣の気体がこちらに移動してくる(いわば、「高気圧から低気圧へ風が吹く」)

- ピストン付近の気体の温度が下がったので、隣の気体(まだ温度が下がってない)から熱が移動してきて、ピストン付近の気体は温度が上がり、隣の気体は温度が下がる

である。

ある程度引いた後、しばらく待って気体の状態が一様になったな、と思ったら今度は押して戻してみよう。今度はピストン付近の気体が圧縮されて温度が上がり、さっきとは逆に現象が伝わっていく。

↑この絵は単なる画像です。動きません。

逆にピストンを押す時も同様で、↑の図のように、ピストンに近い部分は温度が上がった温度勾配ができる。

ピストンを引いてから押して元の体積にまで戻したとする(上のプログラムで自分でやってみるべし)。温度もしばらく待っていれば外気温と同じ、つまり元の温度に戻る。こうして外気温に戻ると、完全に「元の状態に戻った」ということになる。

力学でエネルギー保存則を考えるときは「一周回って戻ってきたのだから、エネルギーも元の状態に戻っている。だから仕事は0」というふうに考える。しかし、この場合の仕事は明らかに0ではない。

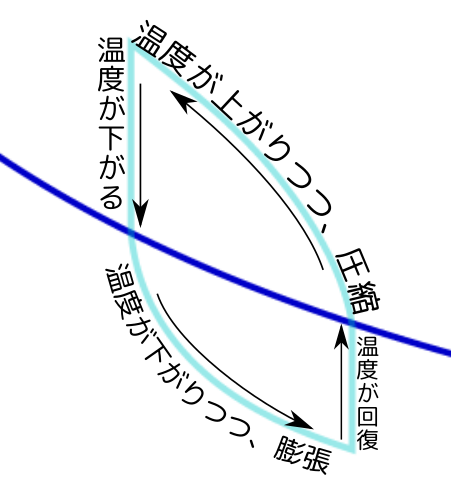

プログラムを動かしながら、ピストンを引く時と戻す時で気体の圧力(青矢印)がどうなっているかを見ると、引く時は比較的圧力が小さく、戻す時は圧力が高くなっていることがわかる。

結果として、ピストンが引かれる時に気体のする仕事の量は、戻す時に気体にされる仕事の量より大きいことになる。つまり、外部から仕事をしてやらなくてはいけない(気体は一周の間に負の仕事をする、と言ってもよい)。

少し先走っておくと、この「等温操作で気体を元の状態に戻すと、気体はその間に必ず負の仕事をしている」というのは熱力学で初めて登場する新しい物理法則である

となる。気体が一周の間に負の仕事をしてしまう理由は「ピストンが引かれた時に気体がついていけないから」と「ピストンが押された時にピストン付近の気体が押されてその部分が特に圧縮されるから」だから、変化を十分ゆっくりと起こしてあげればそんなことは起きない。そのような理想的な操作(現実には起こせない)を「準静的操作」と呼ぶことにする。