自然科学のための数学2015年度第19講

第16講でもやった「微分方程式を図解する」の最後のページには、${\mathrm dy\over\mathrm dx}=y+x$という微分方程式がある。これの解は下の図のようである。

この微分方程式、変数分離では解けない(変数分離できないから)。

そこで変数分離以外の「微分方程式を解くテクニック」が必要となってくる。次に考えるのは微分方程式が「線形微分方程式」である場合である。

線形微分方程式とは

「線形」というと難しげだが、意味は『グラフで描いたら直線』(線形は英語ではlinear)、あるいは『数式で表すと1次式』という意味である。たとえば$ay+b$は$y$に関し線形。そうでない${1\over y},y^2,\sin y$などは「非線形」となる。

線形微分方程式というのはたくさんある微分方程式の中で特に簡単なものを考えていることになるが、幸い自然現象ではこの簡単な例になっているものが結構ある(たとえば音や光の波動方程式は線形だと言ってよい)。

というわけでここからしばらく線形微分方程式を考えていく。そのために必要な言葉から整理していこう。

線形結合

線形微分方程式を解くときに助けとなる「重ねあわせの原理」に関連してこの後使うので、「線形結合(linear combination)」という用語を説明しよう

${x},{y},\cdots$という複数個の量がある時、適当な定数$a,b,\cdots$を掛けて足した$a{x}+b{y}+\cdots$のことを、「${x},{y},\cdots$の線形結合」と呼ぶ。

単純に言えば「○○の線形結合」とは「変数の組○○から、定数倍と足算によって作られる量」になる$-1$倍して足すという計算も含まれるので、引算も含まれていることに注意。。${x}$と${y}$を掛けたり割ったりしてはいけない(自乗もダメ)。

線形斉次微分方程式の解の重ねあわせ

線形斉次微分方程式(ここで、$A_n({x}),A_{n-1}({x}),\cdots, A_0({x})$は${x}$のみの関数である) \begin{equation} \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +A_{n-1}({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^{n-1} +\cdots +A_{1}({x}){{\mathrm d\over\mathrm dx}} +A_0({x}) \right){y} =0\label{senkeiseiji} \end{equation} の解をいくつか(${y}=y_1({x}),{y}=y_2({x}),\cdots$としよう)見つけたならば、それらの線形結合である${y}=a_1 y_1({x})+a_2 y_2({x})+\cdots$も解である。

このように「(線形斉次微分方程式の場合)解の線形結合がやはり解であること」を「重ねあわせの原理」と呼ぶ。証明は簡単で、二つの式 \begin{eqnarray} \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +A_{n-1}({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^{n-1} +\cdots +A_{1}({x}){\mathrm d\over\mathrm dx} +A_0({x}) \right)y_1({x}) &=&0\\ \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +A_{n-1}({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^{n-1} +\cdots +A_{1}({x}){\mathrm d\over\mathrm dx} +A_0({x}) \right)y_2({x}) &=&0 \end{eqnarray} をそれぞれ$a_1$倍、$a_2$倍して足せば、以下のような求めるべき式ができる。 \begin{equation} \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +A_{n-1}({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^{n-1} +\cdots +A_{1}({x}){\mathrm d\over\mathrm dx} +A_0({x}) \right)(a_1 y_1({x})+a_2y_2({x}))=0 \end{equation} もちろんこれはこの微分方程式が線形斉次(${y}$の1次式しかない)だからこそ成り立つ。たとえば${\mathrm d\over\mathrm dx} {y}+{y}^2=0$という非線形微分方程式では、あきらかに重ねあわせはできない。 \begin{equation} \begin{array}{rlll} &{\mathrm d\over\mathrm dx} y_1({x})&+(y_1({x}))^2=&0 \\[3mm] + &{\mathrm d\over\mathrm dx} y_2({x})&+(y_2({x}))^2=&0 \\[3mm] \hline &{\mathrm d\over\mathrm dx} (y_1({x})+y_2({x}))&+(y_1({x}))^2+(y_2({x}))^2=&0 \end{array} \end{equation} となって、${\mathrm d\over\mathrm dx} {y}+{y}^2=0$に${y}=y_1({x})+y_2({x})$を代入した結果である \begin{equation} {\mathrm d\over\mathrm dx} (y_1({x})+y_2({x}))+(y_1({x})+y_2({x}))^2=0 \end{equation} とは違う式になる。

非斉次の場合の重ねあわせ

非斉次の場合、つまり${y}$の1次のみではなく${y}$の0次の項がある線形微分方程式 \begin{equation} \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +A_{n-1}({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^{n-1} +\cdots +A_{1}({x}){\mathrm d\over\mathrm dx} +A_0({x}) \right){y} =C({x}) \end{equation} の解を考えてみる。右辺においた、線形非斉次微分方程式の0次の項$C({x})$(${y}$を含んではいけないが、${x}$の関数であってもよい)のことを「ソースターム(source term)」あるいは単に「源」または「ソース」と呼ぶ話し言葉では「ソース」と呼ぶことが多い。このように呼ぶ理由は、このような方程式が「$C({x})$という量が${y}({x})$を作り出す」という法則を表現することが多いからである。たとえば「ストーブがあるとまわりは温度が高い」「質量があるとまわりに重力場ができる」「電荷があるとまわりに電場ができる」などの場合「ストーブ」「質量」「電荷」が\ruby{源}{ソース}である(こういう現象も微分方程式で表現できるのだ)。。この式の応用として面白いのは、以下の事実である。

「$C_1({x})$を源とする解」と「$C_2({x})$を源とする解」の和は「$C_1({x})+C_2({x})$を源とする解」。

これを数式で確認しておこう。 \begin{equation} \small\begin{array}{rlll} & \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +\cdots +A_{1}({x}){\mathrm d\over\mathrm dx} +A_0({x}) \right)y_1({x}) &=C_1({x})\\ & \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +\cdots +A_1({x}){\mathrm d\over\mathrm dx} +A_0({x}) \right)y_2({x}) &=C_2({x})\\[3mm] \hline & \left( A_n({x})\left({\mathrm d\over\mathrm dx}\right)^n +\cdots +A_{1}({x}){\mathrm d\over\mathrm dx} +A_0({x}) \right)(y_1({x})+y_2({x}))&=C_1({x})+C_2({x})\\ \end{array} \end{equation} となる「$C_1({x})$を源とする解」と「$C_2({x})$を源とする解」の線形結合の場合に拡張すれば、「$\alpha_1 C_1({x})+\alpha_2 C_2({x})$を源とする解」を作ることもできる。上の場合、$\alpha_1=\alpha_2=1$の場合である。$\alpha_1=1,\alpha_2=-1$にすれば「差」になる。。

次のようなことも言える。

これは上で考えたことの$C_2({x})=0$の場合にあたるから、証明は不要だろう。わざわざこんな(言わば、「あたりまえ」の)ことをここに書いたのは、この事実は応用範囲が広いからである。というのは、斉次方程式と非斉次方程式では当然斉次方程式の方が解きやすい。非斉次方程式の方の解は一つだけ求めておいて、斉次方程式の解を見つけられる限り見つけておけば、重ねあわせによって非斉次方程式の解をたくさん(見つけられる限り)見つけることができるようになる。

簡単な例をやってみよう。${\mathrm d\over\mathrm dx} {y}= {x}+{y}$という線形非斉次微分方程式を解きたい。これは「変数分離できる形」にはなってない。そこで試行錯誤で解を探す。たとえば${y}=a{x}+b$が解になるだろうか、と考え代入してみると、 \begin{equation}\begin{array}{rl} \overbrace{a}^{\tiny {\mathrm d\over\mathrm dx} {y}}=& {x}+\overbrace{a{x}+b}^{{y}} \\ 0=&(1+a){x}+b-a \end{array} \end{equation} となるから、\文中式{$a=-1,b=-1$}にすれば解となる。

ゆえに、${y}=-{x}-1$という解が見つかったわけだが、ここで「バンザイ、解が見つかった」と終わってはいけない。なぜならこの解は「特別なある1つの解」であって、全ての解を求めていない。

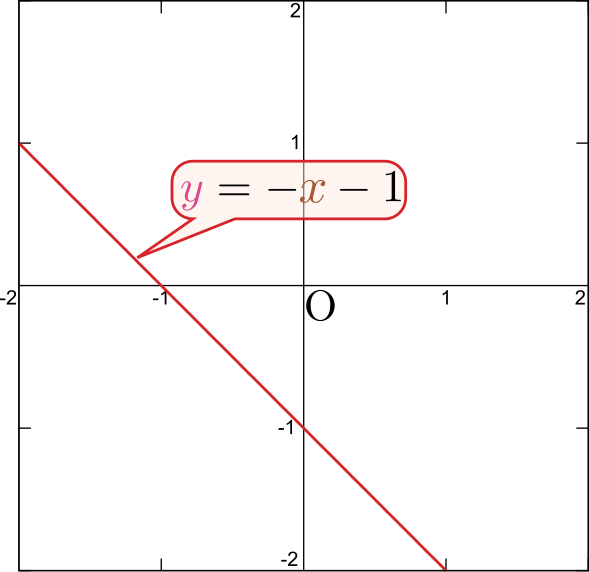

関数${y}=-{x}-1$は

のようなグラフであり、この線の上という(全${x}$-${y}$平面から見たらほんとに狭い)範囲の上での「解」を求めたに過ぎない。この解は「特解」であり、我々が求めたいのは全${x}$-${y}$平面を埋め尽くす、「一般解」である。

非斉次になっているのは${x}$という項のせいだから、これを消して${\mathrm d\over\mathrm dx} {y}= {y}$という斉次方程式を作る。この方程式の解は、何度も出てきているお馴染みの \begin{equation} {y}=C \mathrm e^{{x}} \end{equation} である。非斉次方程式の解は特解にこの斉次方程式の一般解を足せば作ることができる。

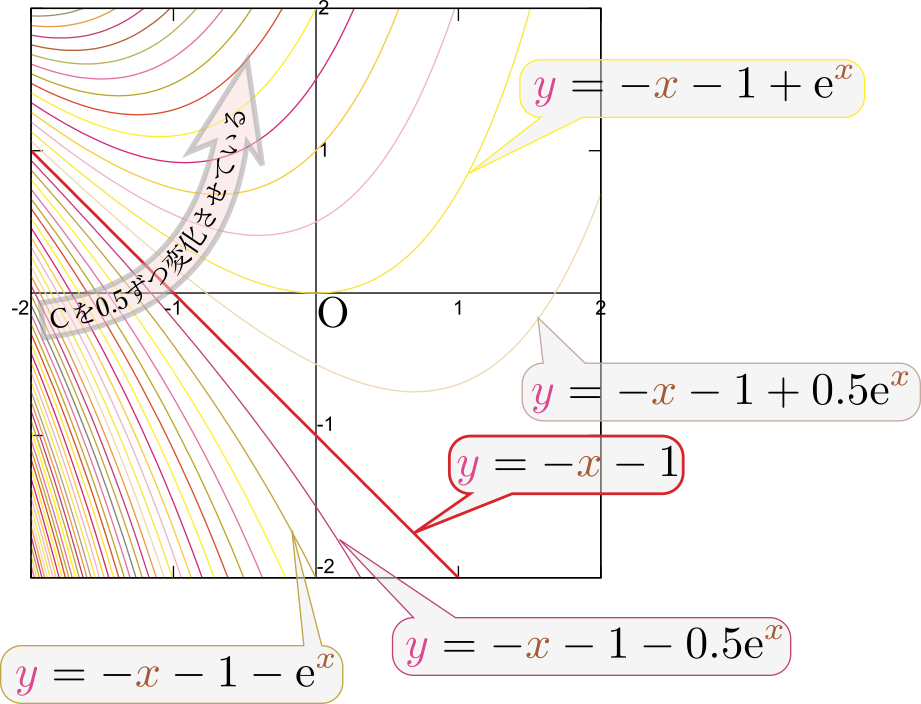

すなわち、一般解は \begin{equation} {y}=-{x}-1 + C\mathrm e^{{x}} \end{equation} となる。$C$を$0.5$ずつ変えた線を示すグラフが次の図である。

描かれている線と線の隙間にも線があり、解の曲線は全平面を埋め尽くし埋め尽くしていることを確認するには、任意の点の座標$({x},{y})=(x_0,y_0)$を代入すると必ず一つ$C$が決まることを見る。この場合なら、$C=(y_0+x_0+1)\mathrm e^{-x_0}$である。微分方程式の形によっては解の曲線が通らない領域が存在することもあり得る(例えば、${\mathrm dy\over {\mathrm dx}}=\sqrt{1-{x}^2}$は$|{x}|>1$では解がない)。、どのような初期値$(x_0,y_0)$から出発しても、微分方程式に従うその後の変化がわかる。重ねあわせの原理のおかげで以上のような計算ができる。