${x}$を独立変数としたある積分$\int f({x})\mathrm d x$という積分を考える。ここで、${x}=g({t})$という別の変数へと独立変数を変えた時に、積分という量がどう変わるかを考えてみる。まず、$f({x})$という関数は$f(g({t}))$という${t}$の関数へと変えなくてはいけない。と同時に、積分要素も変わることになるが、この時、$\mathrm d x={\mathrm d x\over\mathrm dt}\mathrm dt$という関係を使って変換する。具体的にはこうなる。

置換積分の公式

\begin{equation} \int f({x})\mathrm d x = \int f(x({t})){\mathrm d x\over \mathrm dt}\mathrm dt \end{equation}この式は合成関数の微分則(chain rule)の逆をやっていると思えばよい。$f({x})$の原始関数を$F({x})$とする。ところでこの${x}$は${t}$の関数なので、$x({t})$と書くことにする($F(x({t}))$)。この式を$t$で微分すると、

\begin{equation} {\mathrm d \over \mathrm d t }\left(F(x({t}))\right) =\underbrace{\left( {\mathrm d \over \mathrm d x }F({x})\bigr|_{{x}=x({t})}\right)}_{f({x})}\left( {\mathrm d \over \mathrm d t}x({t}) \right) \end{equation}であるが、これをもう一回${t}$で不定積分すれば、

\begin{equation} F(x({t})) =\int f({x}) \left( {\mathrm d \over \mathrm d t}x({t}) \right)\mathrm dt \end{equation}となり、公式が出てくることになる。

FAQ$\mathrm d x={\mathrm d x\over \mathrm dt}\mathrm dt$なんてやっていいのか?

いい。\mathrm d x や\mathrm dt がどのような意味を持つかを考えよう。${\mathrm d x \over \mathrm dt}$とは微小変化\mathrm d x と\mathrm dt の比と考えることができるのだから、まさにこの式が成り立つ(ただし、積分変数が変わったということは定積分の積分区間も一緒に変わることには注意)。積分の式$\int f({x})\mathrm d x$というのは単なる記号ではなく、$f({x})$に微小変化\mathrm d x を掛けて``足し算''するという意味を持っている。置換積分はその足し算のやり方を変えている。次の節で詳しく説明しよう。

たとえば

\begin{equation} \int {x}\sin {x}^2\mathrm d x \end{equation}において、${x}^2={t}$とおくと、$2{x}\mathrm d x =\mathrm dt$となるから、

\begin{equation} \int {x}\sin {x}^2\mathrm d x={1\over 2} \int \sin {t}\mathrm dt=-{1\over 2}\cos {t}+C=-{1\over 2}\cos {x}^2+C \end{equation}と書きなおしてよい。

ここで、被積分関数の中に${x}$があったら計算できたが、もしなかったらどうなるだろう?---$\int \sin {x}^2 \mathrm d x$または$\int \cos {x}^2 \mathrm d x$は計算できるだろうか??---試してみるとよいが、置換積分や部分積分などのテクニックを駆使しても、この積分は遂行できない。

このような積分は「フレネル(Fresnel)積分」と呼ばれるのだが、知られている関数の形で積分結果を表現することはできない。まず$\sin{x}^2$または$\cos {x}^2$をテイラー展開して${x}^n$の形にしてから積分するという方法で解を求めるしかない。

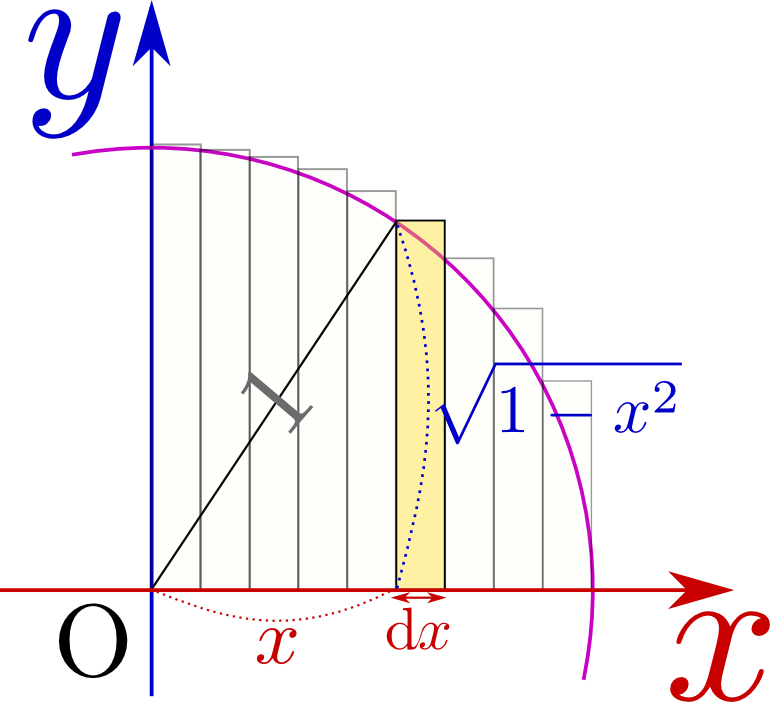

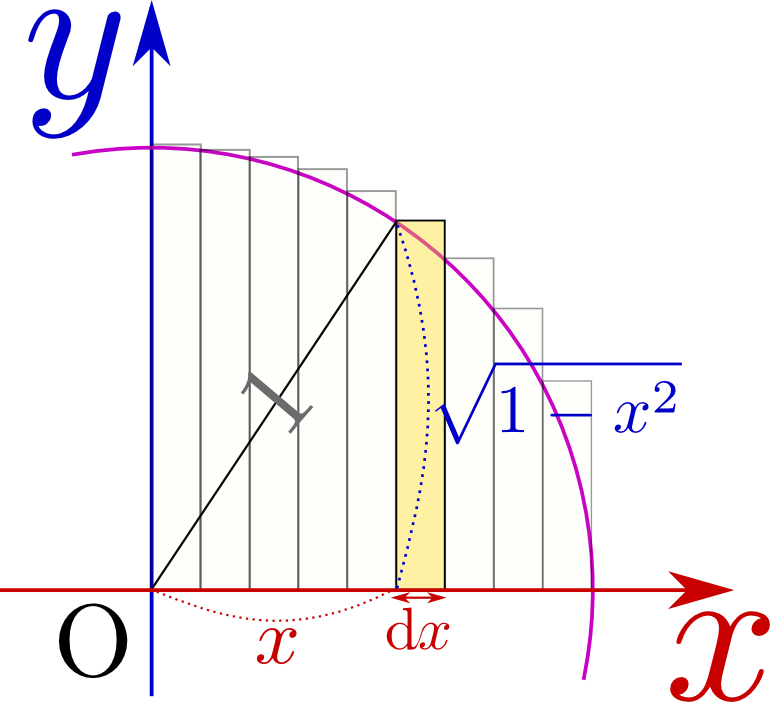

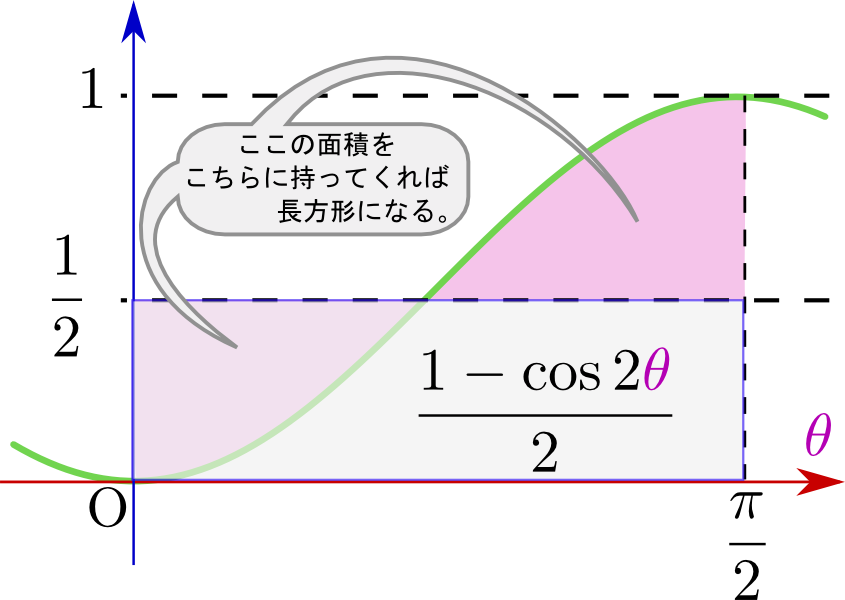

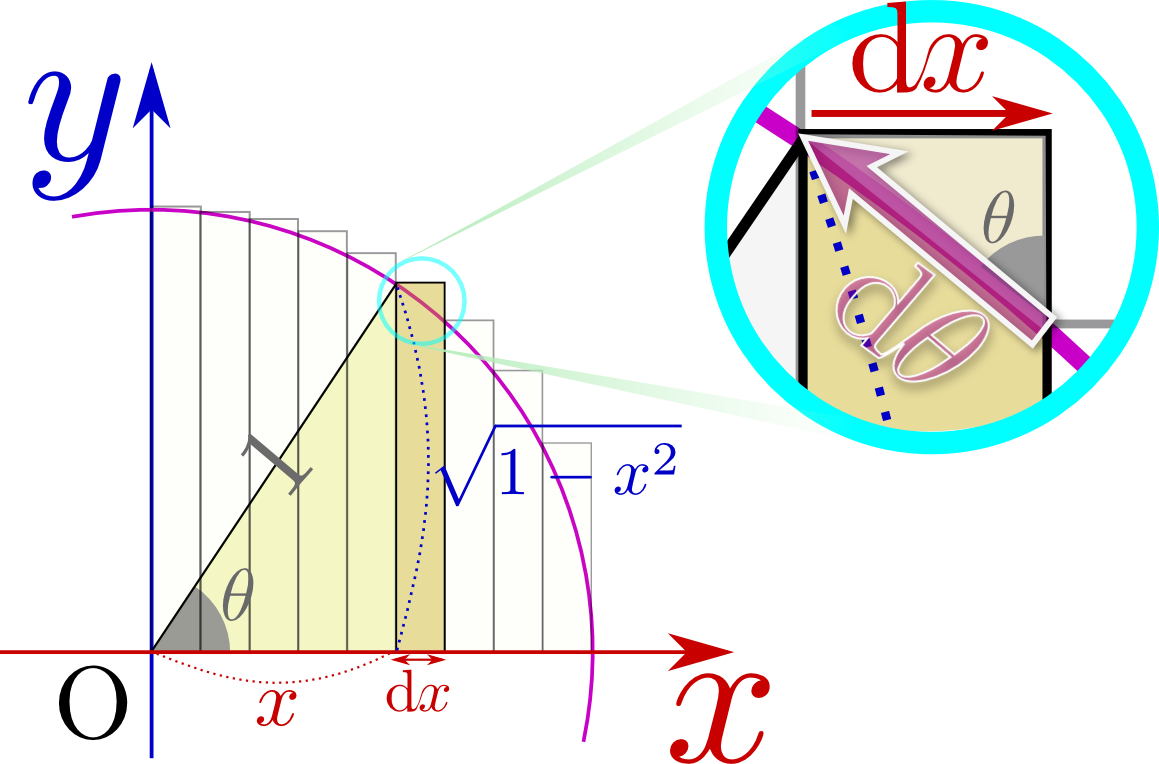

まず、$x=\cos {\theta}$と置いてみる。このような「置き換え」の方法は多くの場合、試行錯誤「$\sqrt{1-x^2}$は0から1の範囲で変化する関数だから、$\cos$とかどうかな?」のようにいろいろやってみる。の末に得られる。しかし、ここで考えているように、グラフを描いて図形的に考えてみると、どういう変換を行っているのかが見えてきて、計算の見通しがよくなることもある。実際、${\theta}$には右に描いたような意味がちゃんとある。${x}=\cos{\theta}$なのだから、$\sqrt{1-{x}^2}=\sin{\theta}$である$\cos ^2{\theta}+\sin^2{\theta}=1$という式で考えると$\sqrt{1-{x}^2}=\pm\sin {\theta}$となるが、図でわかるように${\theta}$は0から$\pi$までだから、$\sin{\theta}$の前に符号は必要ない。が、それは図に示した長方形の高さである。

$x=\cos{\theta}$を微分して、$\mathrm d x = -\sin{\theta} \mathrm d\theta $である。すると、$\sqrt{1-{x}^2}\mathrm d x = -\sin^2{\theta} \mathrm d\theta $と置換される。積分範囲は$x=0$のとき${\theta}={\pi\over 2}$、$x=1$のとき${\theta}=0$としよう。つまり、積分変数を$x\to {\theta}$と変える時に$\int_0^1$は$\int_{\pi\over 2}^0=-\int_0^{\pi\over 2}$と置き換わる。計算すべきは$\int_0^{\pi\over 2}\sin^2{\theta} \mathrm d\theta $である。$\sin^2{\theta}={1-\cos 2{\theta}\over 2}$と置き換えると、

\begin{equation} \int_0^{\pi\over 2}{1-\cos 2{\theta}\over 2}\mathrm d\theta = \left[ {{\theta}-{1\over 2}\sin2{\theta}\over 2} \right]^{\pi\over 2}_0 ={{\pi\over 2}-{1\over 2}\sin \pi\over 2}-{0-{1\over 2}\sin 0\over 2} ={\pi\over 4} \end{equation}と積分できる。

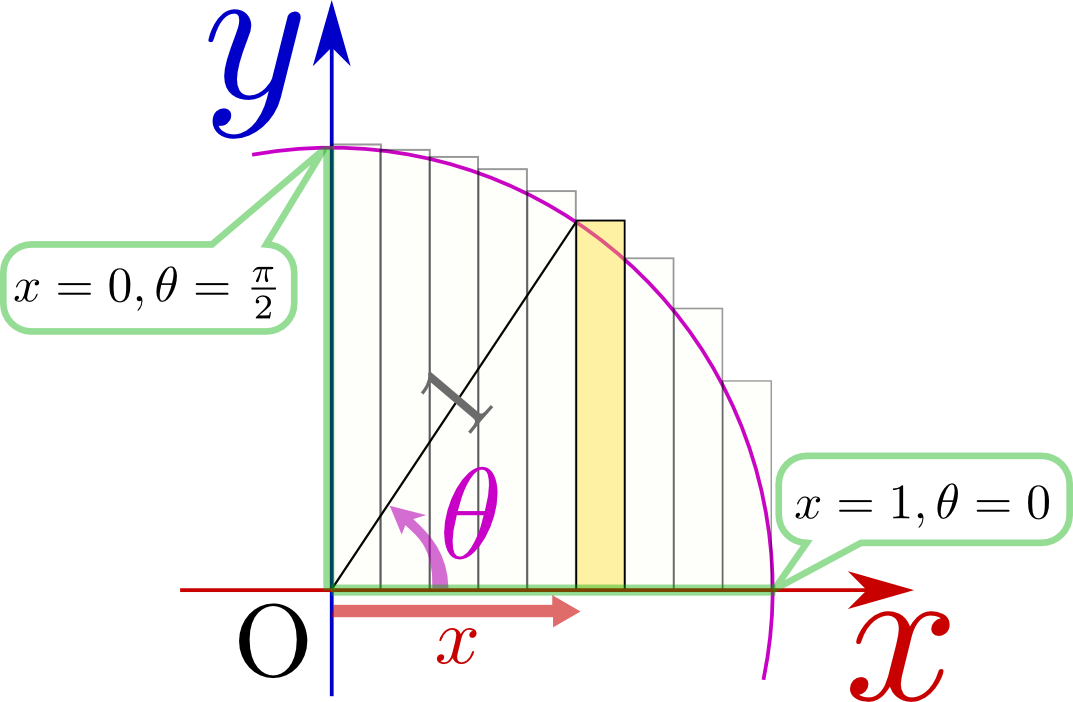

なお、この積分は上のように真面目に計算してもよいが、

のようにグラフを描いて考えると、被積分関数のうち${-\cos2\theta\over2}$の部分は「谷→山」へと振動する関数で、この部分は結果に寄与しないだろう(図で塗りつぶした部分がちょうど消える)、と考えることで「横幅${\pi\over 2}$で高さが${1\over 2}$の長方形の面積だと同じだと考えて、${\pi\over 4}$という答えを出してもよい。

さて、以上の手順を図解しておこう。

${\sqrt{1-{x}^2}}\mathrm d x$というのは、右の図の長方形の面積であり、積分とはこの長方形を足していくということである。${x}=\cos{\theta}$と置くということは、図のように角度${\theta}$を設定しているということであり、$\mathrm d\theta$という量は、図の弧の部分の長さでもある(単位円であることに注意)。

この部分の拡大図を見ると、(上では${x}=\cos{\theta}$を微分して出した)$\mathrm d x=-\sin{\theta} \mathrm d\theta $が図の関係として表現されていることがわかる。特に、$\mathrm d x $と$\mathrm d\theta$の符号が逆(${x}$が増えれば${\theta}$が減る)であることに注目しよう。

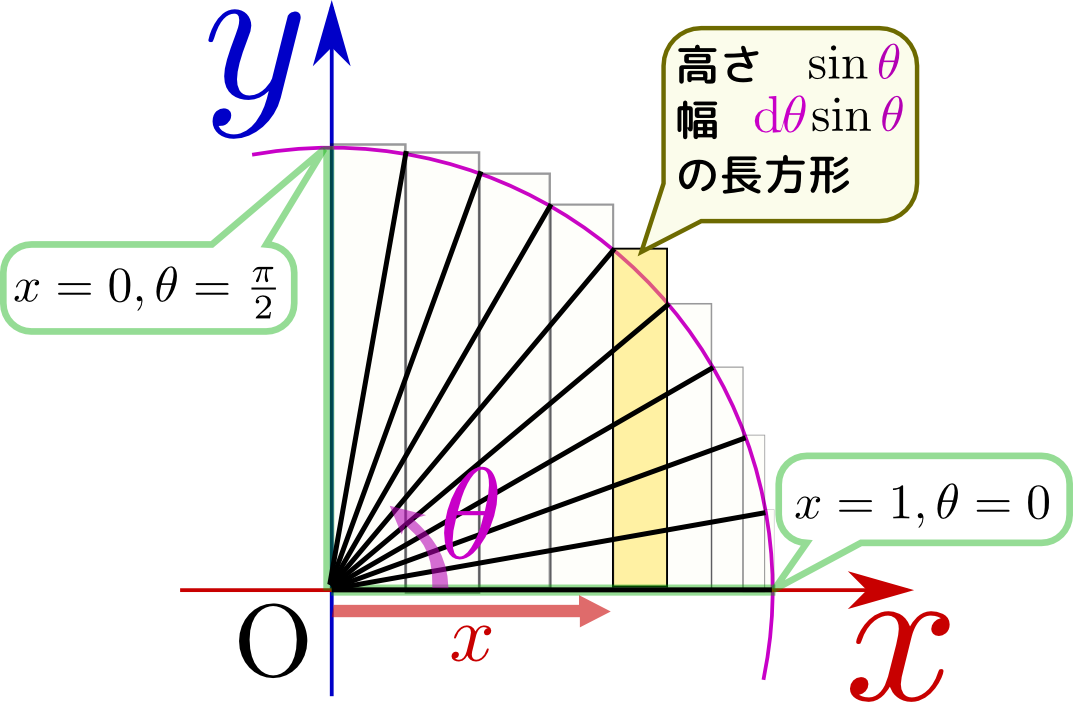

${\theta}$を変化させていった時のそれぞれの微小長方形を描いたのが右の図である。「高さ$\sin{\theta}$、幅$\mathrm d\theta \sin{\theta}$の長方形」を足していくという計算になっている(${x}$の積分の時は「高さ$\sqrt{1-{x}^2}$で幅$\mathrm d x$」だった)。これが$\sqrt{1-{x}^2}\mathrm d x=-\sin^2{\theta}\mathrm d\theta $という置き換えの意味なのである(マイナス符号の意味は先で説明した通り)。

次に、$\int_0^\infty{1\over 1+{x}^2}\mathrm d x$という積分を考えよう。この積分は、$x=\tan{\theta}$と置き換えることにより、

\begin{equation} \int_0^{\pi\over 2}{1\over 1+\tan^2{\theta}}\underbrace{{\mathrm d\theta \over \cos ^2{\theta}}}_{\mathrm d x} = \int_0^{\pi\over 2}\mathrm d\theta ={\pi\over 2} \end{equation}のように計算できる($1+\tan \theta^2={1\over \cos^2\theta}$に注意)。積分区間は「${x}=0$から${x}=\infty$」が「${\theta}=0$から${\theta}={\pi\over 2}$」と変わる。

図を見て${x}$を0から$\infty$まで動かしたら${\theta}$がどう変化するかをみればよればこれがわかる。

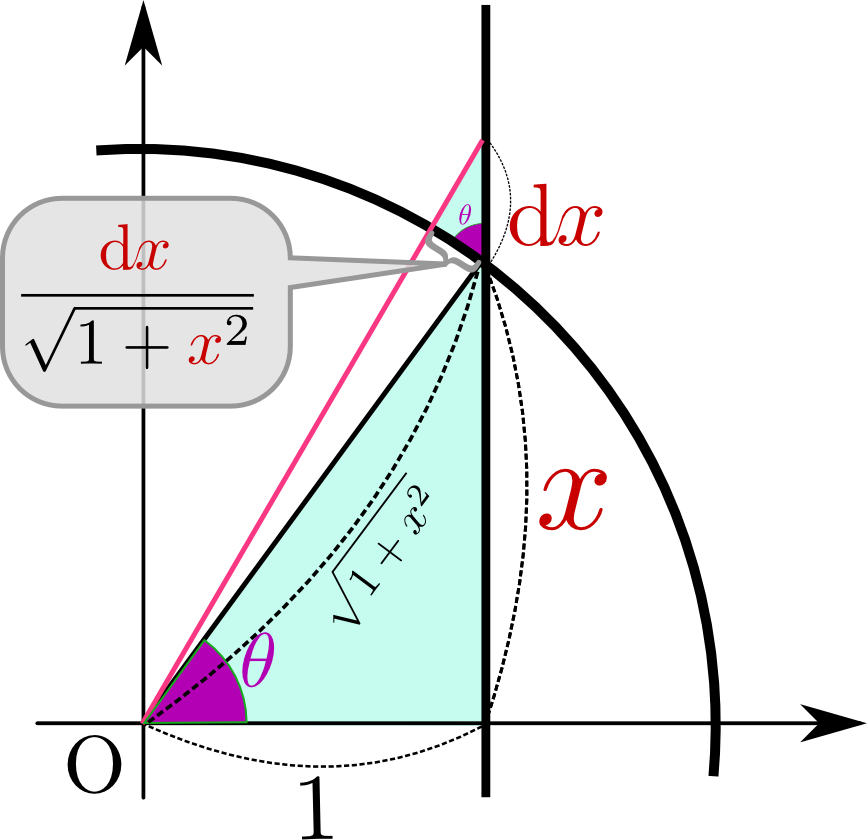

ではどうして${1\over 1+{x}^2}\mathrm d x$という「微小部分」の和が角度積分になるのだろうか。

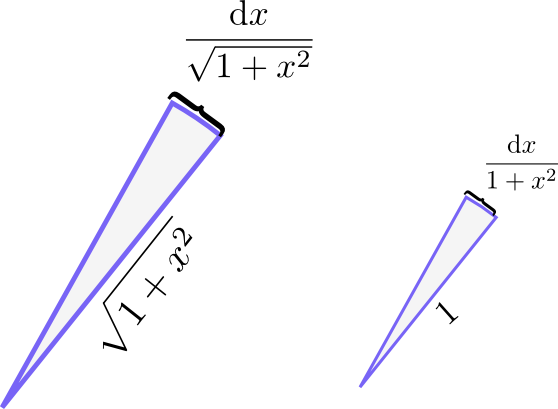

上の図に、底辺1、高さ${x}$の直角三角形の高さを$\mathrm d x$だけ大きくしたときの変化を示した。この時、図に示した角度${\theta}$の微小変化\mathrm d\theta を考えると、${1\over 1+{x}^2}\mathrm d x$になるのである。この角度を知るにはどうすればよいかというと、図に示したように扇型の弧の部分の長さ${\mathrm d x \over \sqrt{1+{x}^2}}$である」ことがわかる。「半径$\sqrt{1+{x}^2}$の円の一部である扇型の弧の長さが${\mathrm d x \over \sqrt{1+{x}^2}}$ということは、角度は${\mathrm d x \over \sqrt{1+{x}^2}}\div\sqrt{1+{x}^2}={\mathrm d x \over {1+{x}^2}}$である」と考えればこの置換が何をやっているのかがわかる。

こうして答えが角度になることがわかると、積分範囲を変えることで、

\begin{equation} \int_0^a{1\over 1+{x}^2}\mathrm d x = \arctan a \end{equation}という式が出て、たとえば$\int_0^1 {1\over 1+{x}^2}\mathrm d x={\pi\over 4}$や$\int_0^{1\over\sqrt{3}} {1\over 1+{x}^2}\mathrm d x={\pi\over 6}$がわかる。ところで、${1\over 1+{x}^2}$は$|x|<1$なら

\begin{equation} {1\over 1+{x}^2}=1-{x}^2+{x}^4-{x}^6+{{x}}^8+\cdots \end{equation}と展開できるから、

\begin{equation} \int_0^a {1\over 1+{x}^2}\mathrm d x =\left[{x}-{{x}^3\over 3}+{{x}^5\over 5}-{{x}^7\over 7}+{{{x}}^9\over 9}+\cdots\right]_0^a \end{equation}と考えることで、

\begin{equation} \arctan a = a-{a^3\over 3}+{a^5\over 5}-{a^7\over 7}+{{a}^9\over 9}+\cdots \end{equation}とわかる。この$a$に1を代入すると$\arctan 1={\pi\over 4}$になる、というのがライプニッツも発見したという${\pi}$の計算方法であるただし、実際計算してみると右辺が${\pi\over 4}$になかなか近づかず、計算には根気がいる。$a={1\over \sqrt{3}}$の時に左辺が${\pi\over 6}$になるという計算の方が少し収束が早い。他にもいろいろな計算方法が知られている。。

ここまでで出てきた基本的な積分の公式を整理してみよう。

\begin{eqnarray} 冪~~~&:&\int {x}^\alpha\mathrm d x = \begin{cases} {{x}^{\alpha+1}\over \alpha+1}+C&\alpha\neq-1 \\[3mm] \log {x}+C&\alpha=-1 \end{cases} \\ 指数関数&:~~&\int \mathrm e^{\alpha{x}}\mathrm d x = {1\over \alpha}\mathrm e^{\alpha {x}}+C\\ 対数関数&:~~&\int \log {x} \mathrm d x = {x}\log {x} - {x} +C\\ 三角関数&:~~&\int \sin {x} \mathrm d x = -\cos {x} +C\\ 〃~~~&:~~&\int \cos {x} \mathrm d x = \sin {x} +C\\ 〃~~~&:~~&\int \tan {x} \mathrm d x = -\log(\cos {x}) +C \end{eqnarray}以上の式において$\alpha,C$は定数である。これに置換積分と部分積分という方法を使うと、さまざまな関数を積分することができる。ただし、「積分できない」関数もたくさんあるということは心に留めておくべきだ。

置換積分を使うと、上の表にないような積分を実行することができる。

たとえば、${x}=\cos{\theta}$と置くと$\mathrm d x =-\underbrace{\sin{\theta}}_{\pm\sqrt{1-{x}^2}} \mathrm d\theta $として置換積分できた。これを整理すると${\mathrm d x \over \sqrt{1-{x}^2}}= \pm\mathrm d\theta $となる複号$\pm$今$\sin {\theta}$や$\cos {\theta}$がどのような値を取っている領域で考えているのかを見て決めるべきである。$\mathrm d x$と$\mathrm d\theta $の正負の関係は、角度によって違う。ので、$\sqrt{1-{x}^2}$を含むような複雑な式が出てきた時は、これを使って積分を${\theta}$の積分に変えるということができる。たとえば

\begin{equation} \int_0^1 \sqrt{1-{x}^2}\mathrm d x = \int_0^1 (1-{x}^2){\mathrm d x\over \sqrt{1-{x}^2}}=\int_0^{\pi\over 2} \sin^2{\theta} \mathrm d\theta \end{equation}という変形を行ったこの時は${1\over \sqrt{1-{x}^2}}\mathrm d x=-\sin{\theta}\mathrm d\theta $のように符号を選んだ(考えている領域では${x}$が増えると${\theta}$が減ったから)うえで積分の範囲をひっくり返した時にもう一度符号が出た。。同様に、

\begin{equation} \int\!\!\!\mathrm d x ~ {1\over \sqrt{1-{x}^2}} = \int\!\!\!\mathrm d\theta ={\theta}+C=\arccos {x} +C \end{equation}のような積分が可能である。ただし最後で${x}=\cos{\theta}$と置いたことから、${\theta}=\arccos {x}$とした。実はこうできるかどうかは${\theta}$の範囲による。$\arccos$の値域を$0$から$\pi$としていたならば、ここでの${\theta}$がその範囲に収まるように調整が必要となる。

${1\over 1+{x}^2}$が出てくる積分は${x}=\tan{\theta}$と置くことで簡単化できる。というのは、$\mathrm d x = {1\over \cos^2{\theta} }\mathrm d\theta = (1+\tan^2)\mathrm d\theta $という変形から、${1\over 1+{x}^2}\mathrm d x = \mathrm d\theta $と変形していくことができるからである。これから、

\begin{eqnarray} \int {1\over 1+{x}^2}\mathrm d x &=& \int\mathrm d \theta = {\theta}+C=\arctan {x} +C\\ \int {{x}\over 1+{x}^2}\mathrm d x &=&\int \tan {\theta} \mathrm d \theta = -\log(\cos{\theta})+C = -{1\over 2}\log\underbrace{ \left( {1\over 1+\tan^2{\theta}} \right)}_{\cos^2{\theta}}+C\nonumber\\[-3mm] &=&{1\over 2}\log(1+{x}^2)+C \end{eqnarray}のように積分をしていくことができる下の式は$1+x^2=t$という置換積分でも計算可能。。こういうのはいちいち公式を覚えるより、「${1\over\sqrt{1-{x}^2}}\mathrm d x$がでてきたら${x}=\sin {\theta}$ではどうか?」「${1\over 1+{x}^2}$が出てきたら${x}=\tan{\theta}$と置いてはどうか?」と考えていくのがよい。

では、たとえば${1\over\sqrt{1+{x}^2}}\mathrm d x$が出てきたらどうしよう??---この形の積分が簡単になるような関数はあるだろうか?---そもそも、「${1\over\sqrt{1-{x}^2}}\mathrm d x$がでてきたら${x}=\sin {\theta}$」という考えがうまく言ったのは、${x}=\sin{\theta}$の微分が$\mathrm d x=\cos{\theta}\mathrm d\theta $で、${\mathrm d x\over \sqrt{1-{x}^2}}=\mathrm d\theta $となったからであった。そこで、${x}=f({\theta})$と置いたとき、$f'({\theta})=\sqrt{1-{x}^2}$になるような関数があればこの積分ができる。そういう関数として知られているのが、「双曲線関数」と呼ばれる関数群の一つである$\sinh {\theta}$である三角関数に似ているところがあるので${\theta}$という文字で変数を表しておくが、この${\theta}$には「角度」という意味は全くない。。$\sin,\cos$のテイラー展開では次数が上がるごとに符号が反転するが、符号が反転しないような関数

\begin{eqnarray} \sinh {\theta} &=& {\theta}+{{\theta}^3\over 3!}+{{\theta}^5\over 5!}+\cdots=\sum_{n=0}^\infty {{\theta}^{2n+1}\over (2n+1)!}\\ \cosh {\theta} &=& 1+{{\theta}^2\over 2!}+{{\theta}^4\over 4!}+\cdots=\sum_{n=0}^\infty {{\theta}^{2n}\over (2n)!} \end{eqnarray}が双曲線関数($\sinh$と$\cosh$)である三角関数の${\sin {\theta}\over \cos {\theta}}=\tan{\theta}$と同様に、${\sinh{\theta}\over \cosh{\theta}}=\tanh {\theta}$という関数もある。。正確な読み方は$\sinh$は「ハイパボリックサイン」(または「サインハイパボリック」)、$\cosh$は「ハイパボリックコサイン」(または「コサインハイパボリック」)である$\sinh$を「しんち」、$\cosh$を「こっしゅ」などと読むこともある。。すぐにわかるように、

\begin{eqnarray} {\mathrm d \over \mathrm d \theta}\cosh {\theta}&=&\sinh {\theta}\\ {\mathrm d \over \mathrm d \theta}\sinh{\theta}&=&\cosh{\theta} \end{eqnarray}である(ここでも、三角関数にはあるマイナス符号がない)。

また、$\cosh$と$\sinh$は足したり引いたりすることで指数関数になる。

\begin{eqnarray} \cosh {\theta} +\sinh {\theta}&=& 1+ {\theta}+{{\theta}^2\over 2!}+{{\theta}^3\over 3!}+{{\theta}^4\over 4!}+\cdots =\sum_{n=0}{{\theta}^n\over n!}=\mathrm e^{\theta} \\ \cosh {\theta} -\sinh {\theta}&=& 1- {\theta}+{{\theta}^2\over 2!}-{{\theta}^3\over 3!}+{{\theta}^4\over 4!}+\cdots =\sum_{n=0}{(-{\theta})^n\over n!}=\mathrm e^{-{\theta}} \end{eqnarray}である(これはオイラーの式$\mathrm e^{\mathrm i{\theta}}=\cos{\theta}+\mathrm i\sin {\theta}$の$\mathrm i$がなくなった式である)。これから

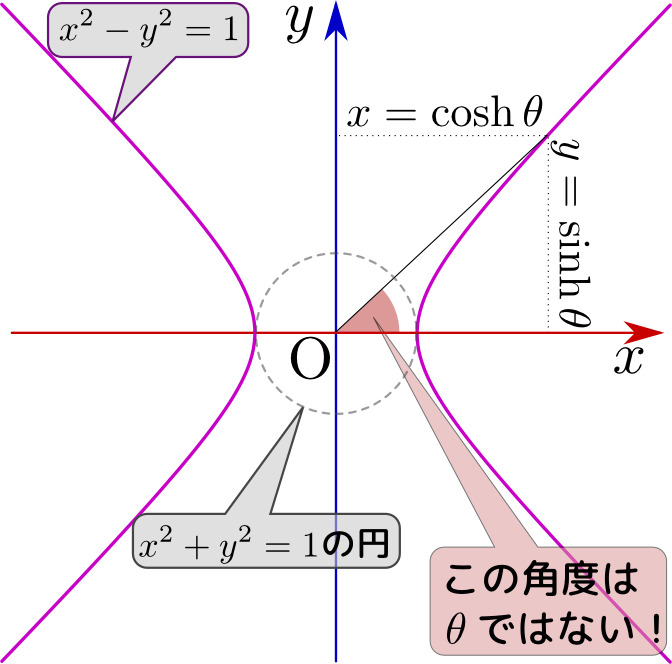

\begin{equation} \cosh^2{\theta}-\sinh^2{\theta}= \underbrace{(\cosh{\theta}+\sinh{\theta})}_{\mathrm e^{{\theta}}} \underbrace{(\cosh{\theta}-\sinh{\theta})}_{\mathrm e^{-{\theta}}}=1\label{coshsinh} \end{equation}がわかる($\cos^2{\theta}+\sin^2{\theta}=1$に似た式である)。また、逆に解くと$\cosh{\theta}={\mathrm e^{\theta}+\mathrm e^{-{\theta}}\over 2},\sinh{\theta}={\mathrm e^{{\theta}}-\mathrm e^{-{\theta}}\over 2}$となる。$x=\cosh\theta,y=\sinh\theta$としてグラフを描くと下のようになる(これが「双曲線関数」という名前の由来である)。

「双曲線」と言われると思い出すのは${y}={1\over {x}}$(いわゆる「反比例の式」)の方かもしれない。${y}={1\over {x}}$と${X}^2-{Y}=1$は、45度(${\pi\over 4}$ラジアン)回転させた関係にある。それは${X}+{Y}={x},{X}-{Y}={y}$とを代入することでこの二つの式が入れ替わる(${y}={1\over {x}}\leftrightarrow{X}^2-{Y}^2=1$)ということを見るとわかるだろう。

さて、${x}=\sinh {\theta}$と置換した場合どうなるかを考えよう。微分して$\mathrm d x=\cosh {\theta} \mathrm d\theta $であるが、\式{coshsinh}により$\cosh {\theta}=\sqrt{1+\sinh^2{\theta}}$である($\cosh {\theta}$は定義からして正にしかならないので、$\sqrt{~}$の前に$\pm$はいらない)。よって、${\mathrm d x\over \sqrt{1+{x}^2}}=\mathrm d\theta$という置き換えができて、${1\over \sqrt{1+{x}^2}}$の積分が可能になる。たとえば、

\begin{equation} \int\!\mathrm d x ~{1\over\sqrt{1+{x}^2}}={\rm arcsinh}~ {x} +C \end{equation}である(${\rm arcsinh}$は$\sinh$の逆関数)。