青字は受講者からの声、赤字は前野よりの返答です。

覚えるというより理解するということですか?

もちろん、そうです。まず理解して概念や考え方を自分のものにすること。そうすれば自動的に覚えます。

微分方程式の特徴が少しわかった。

この後の授業で「少し」でなく「完璧」にしてください。

完全形など初めて聞くものもあったので、復習して理解する。もっと勉強して、複雑な自然現象も式で表せるようにしたい。

完全形などについては後の授業でじっくりやりましょう。

今日は微分方程式を考えました。いろんな考え方から解くことができたので楽しかったです。

まだまだ他にもいろんな解き方があります。

計算のミスに気づくのが遅いから、もっと気づけるようになりたいです。少し難しかったです。

じっくり考えてみてください。

線型の意味を知りませんでいた。先生の計算ミスに気づかなかったりしたので、もう少し気づいて質問できるようになりたいです。

今後もよく使う言葉です→線型。

微分方程式を勉強します。

しましょう、どんどん。

微分が苦手で微分方程式はとても難しそうだけど、苦手な分、もっと頑張る。

微分が苦手なままだと物理はできないので、克服してむしろ得意にしましょう。

微分方程式の基本の理解ができてよかった。自然現象と対応させて考えられて面白くなった。

数学は自然を語るための言語です。

今まで2.7…という数をeというように定義していたのを、なぜこんあ複雑な数を1つの文字で定めるのだろうと思っていたけど、今回の放射性物質の崩壊についての話を聞いて、自然現象の中での計算に使われていることに驚いた。

今後、微分方程式を解くことをやっていくと、eには物凄くお世話になるでしょう。

${\mathrm d\over \mathrm dx}(\mathrm e^x)=\mathrm e^x$が$2\mathrm e^x,3\mathrm e^x$と変化していっても同じように成り立つことと、${\mathrm dy\over \mathrm dx}=y^2$では成り立たない理由が今までなんとかなく分かるようではっきりと分からなかったので、おもしろかったです。

「線型」と「同次」の面白いところです。

${\mathrm dy\over \mathrm dx}=y$の意味について理解できたのでよかった。

簡単な式だけど、いろいろおもしろい。

微分方程式について初めて学び、難しいと感じましたが、半減期を絡めた話が面白かったです。今後も興味を持って授業に臨みたいと思います。

自然現象を記述するのに、微分方程式は強力です。

先生の変数分離の説明がとてもわかりやすかったです。

変数分離の具体的なところはまた話しましょう。

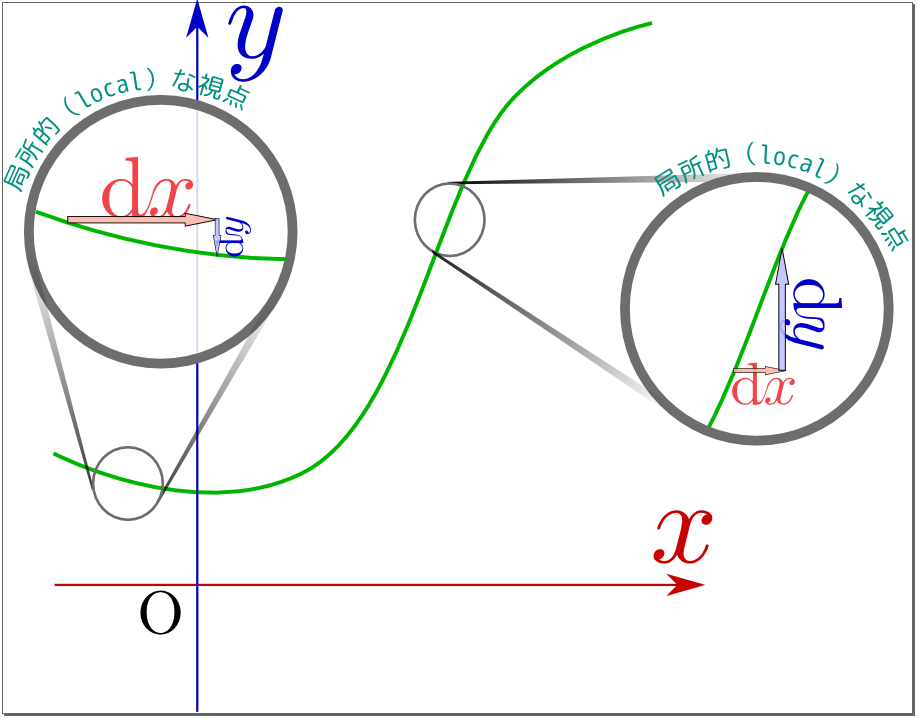

式からどんなグラフかをすぐわかれるようにしたいと思いました。

そうですね。式←→グラフが頭の中で結びついてないと。

今日の授業はいつも以上に具体例が多くてわかりやすかった。微分方程式の理解がとても深まった。

具体例と照らし合わせながら理解していくようにしましょう。

グラフの変化を映像で見たことで、とても理解しやすかったです。

イメージを大事にしていってください。

自分は微分とか今までほとんどできなかったけど、この授業を通してちゃんと理解して問題を解けるようになりたい。

微分ができないと今後の勉強で絶対困ります。この機会にしっかり理解しましょう。

微分方程式の区別とかがよくわかった。

いろんな微分方程式を解いていきましょう。

微分方程式がとけるようになると便利そうなので、いろんなのを解けるようになりたい。

『解けると便利』というより、『解けないとすごく困る』です。

今日は、微分方程式について知れたので、今日のことをしっかり復習しようと思う。

復習をよろしく。

微分方程式の理解が深まったと思う。しっかり復習して定着していきたいです。

じっくり理解していきましょう。

微分方程式の基本的な解き方が分かった。微分方程式の分類もある程度わかった。

解き方は、まだまだこの先があります。

Cはコンスタントから来ている。文字の意味や言葉には、ちゃんと意味がある、その意味をわかる必要があると思った。

意味はある程度は知っておいた方がいいですね。

$y=A\mathrm e^x(y=\mathrm e^C\mathrm e^x)$で$C=\mathrm i \pi$の時$A$は負になる! 脚注で納得しました。

一般的な式にしようとすると複素数が出てくるというのはここだけではない現象で、面白いところです。

${\mathrm dy\over y}$のyにまったく気づかなかったので、日頃から注意していきたい。

y=0の場合を考慮するってことですね。

微分方程式が面白く感じられました。

面白いですよ、解ける時は特に。

微分方程式の解き方について知ることができてよかったです。これらを基本にして解いていくと思うので、しっかり勉強します。

これから先もいろいろ微分方程式の解き方をやります。

半減期という割に2倍しても0にはならないじゃないかと思っていたので、ようやく腑に落ちる形になりました。

理屈を理解しておきましょう。

微分方程式について学んだ。放射性物質の崩壊についての説明がわかりやすかったです。

自然現象に隠れた法則を理解しておきましょう。

自然現象をしらべると指数関数が出てくる事が面白いと思った。

指数関数はわりと頻出です。

指数関数がでてくる自然現象に放射性物質の崩壊があることがわかった。放射性物質の話も楽しかった。

実はこれからも沢山でてきます→指数関数。

半減期の話は興味があったのでおもしろかった。自然現象と数学が結びついている。

もちろん!

後半で、物理現象と微分方程式が結びついておお!すごい!と思った。これからこういうときに使える勉強だと思うとやる気でてきた。

自然のいろんなところに数学があります。

放射性物質の崩壊の話がおもしろかったです。また、${\mathrm dy\over\mathrm dx}=y$は左辺右辺のyが同次数であるから倍にした数も解になると知りました。次に解く時気をつけたいと思いました。

同次の時はいろいろ面白いことがあります。

放射性物質の崩壊は割りと最近の話題なのでおもしろいとおもいました。

案外ちゃんと理解してない人が多かったりする問題ですね。

半減期の式$\left({1\over2}\right)^{t\over T}$はなんとなく美しいな〜と思いました。

シンプルで強力な式です。

微分方程式が自然現象を知るうえでどう役に立つかがわかった。

と〜〜〜〜っても、役に立ちます。

放射性物質の崩壊について高校でもさらっとやりましたが、前野先生のお話だとわかりやすく楽しんで聞けました。

微分方程式とのつながりを理解しておいてください。

早く死ぬ放射性物質もいれば、ずっと生き続けるヤツもいる。なんかロマン

しかし確率的に少しずつはかならず死んでいくのです(ロマンだけと冷酷)。

${\mathrm dN\over \mathrm dt}=-{\log 2\over T}N$のところの、周りの影響を受けずに、というところのhじゃなしに興味が湧きました。

周りの影響を受けないからこそ、こういう単純な微分方程式になるのですね。

数学を自然現象でどう役に立つかというのをもっと知りたいと思った。

もちろん、これからもどんどんそういう話をしていきますよ。

放射性物質の崩壊は「今ある量に比例して減る」ちう1つの法則で起こっていると知ることができた!!どこかでこの知識を話したいと思った。

どっかで話してみてください(^_^;)。

先日ノーベル物理学賞を日本人が取りましたが一言お願いします。

う〜ん、実は専門がだいぶ違うんで賞の対象自体はよくわからないのです。もちろん、めでたいことだと思います。