今日の授業

今日は波、主に光の反射・屈折などについて。

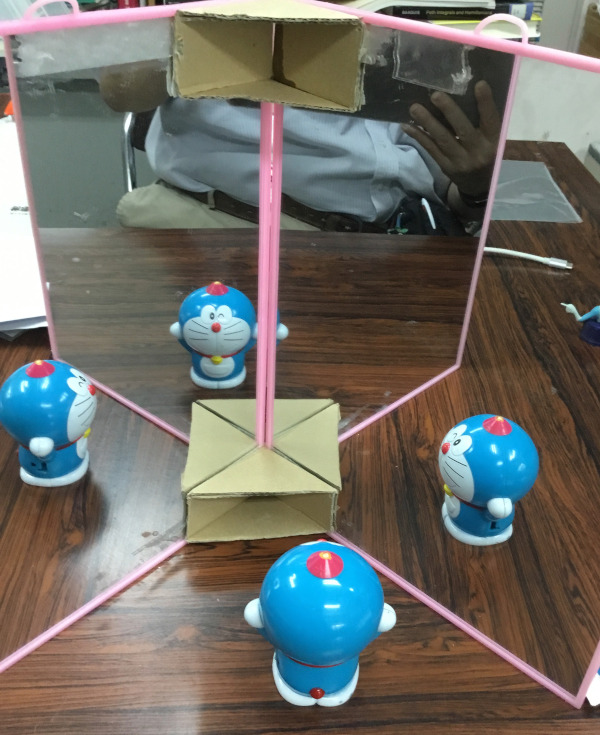

まず「左右反転しない鏡」を見せた。

これは2枚の鏡を90度の角度をつけて貼り合わせたもの。

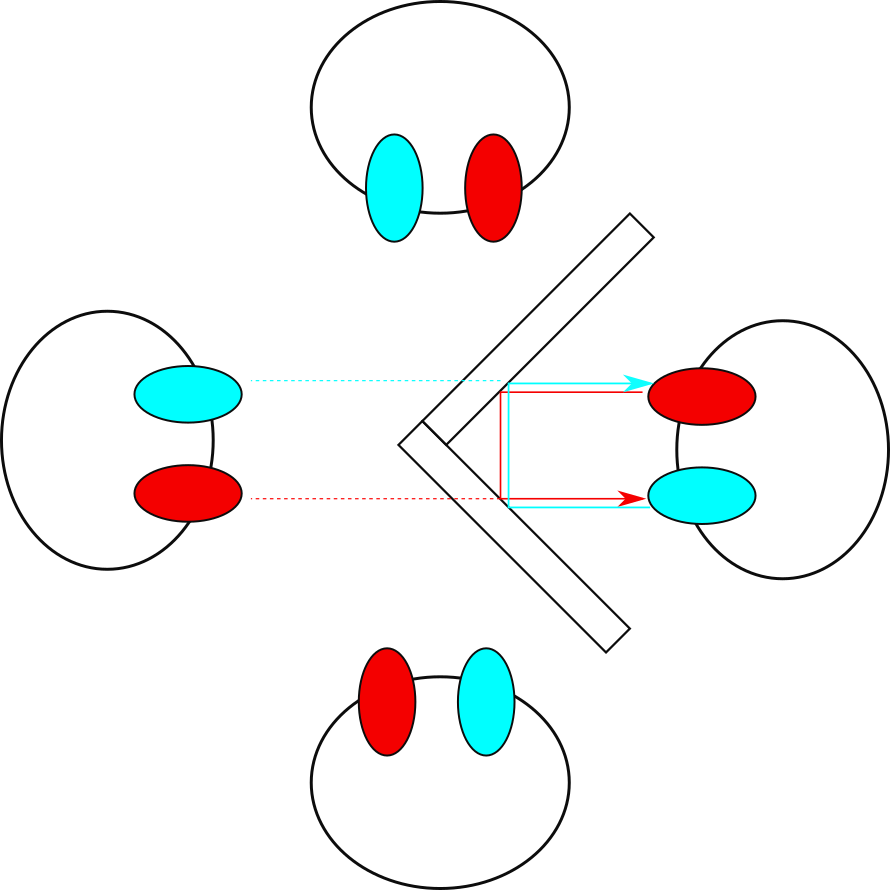

図のように光が反射するので、正面にある図は「2回反射」の結果である。よって2回反転した画像となる。

ここで一つクイズ。

この鏡を貼り合わせの軸(最初の状態では鉛直)が水平になるように回転させると、映る像はどうなるだろうか??

ちょっと意外に思えるのだが、

のように、上下反転した像が見える。

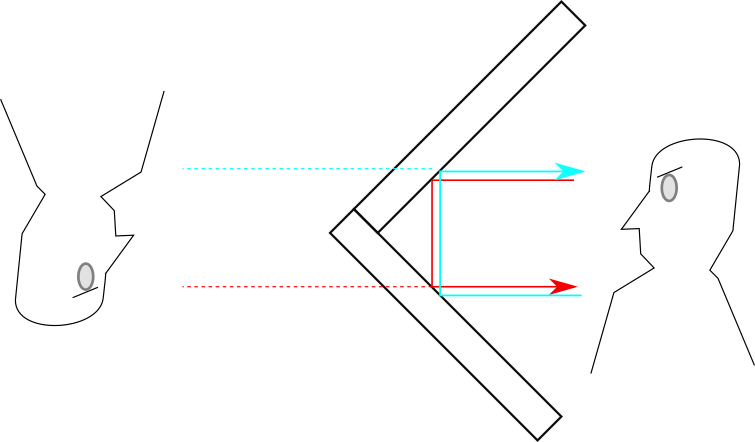

このときの光の進路を図に表すと以下のようになる。確かに、上下が反転する。

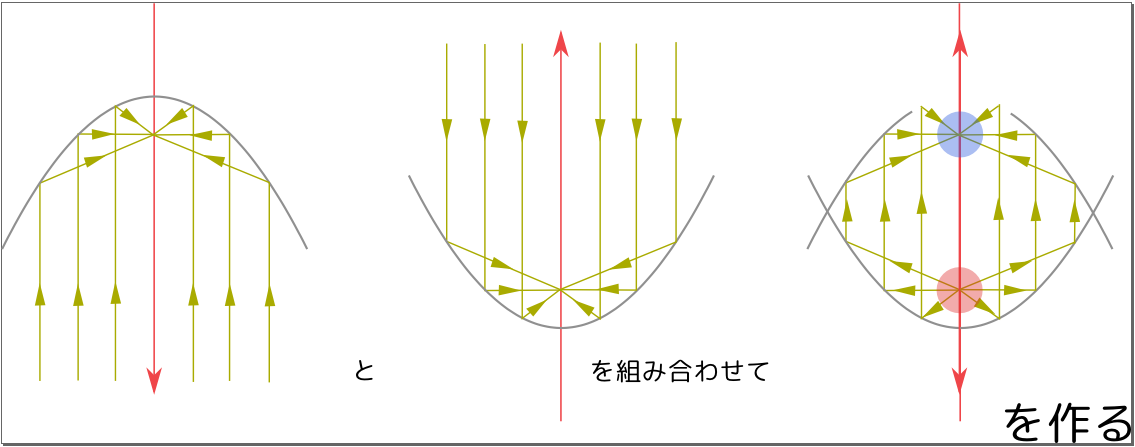

次に「パラボラを使ったマジックミラー」を見せてこのように見える理由を考えた。

この鏡、斜めから見ると空間に浮いているように物体が見える↓

のだが、実はこの物体はこの鏡の底の部分にある↓

それなのになぜ浮いてみえるかというと、この鏡は「放物面」の鏡が組み合わされてできている。「放物面」はいわゆる「パラボラアンテナ」の形で、並行光線を一点に集めるという性質を持っている。下の図のようにこの鏡を組み合わせると、

図の下の丸●から出た光は上の丸●を通ってから目に入る。

人間は光が来た方向に物体がある、と感知するので、上に物体があるように感じてしまうのである。

人間の目がどのように「見て」いるかという話になったので、以下のクイズを出してみた。

- (a)太陽の光を集めたときと同様、一点に集まって熱くなる。

- (b)一点には集まるが、熱くなるほどではない。

- (c)一点には集まらず、蛍光灯の形が映し出される。

手を挙げさせると(b)と(c)が半々aぐらいだったが、正解は(c)である。

「凸レンズなんだから一点に集めるはず」と思っているとこれは間違える。

凸レンズは平行光線は一点(焦点)に集める。また、一点から出た光は焦点ではない点に集める。光が集まる点は、光がどこから出たかによって違う。これがゆえに、蛍光灯という大きさのある物体から出た光は、蛍光灯の形の「像」を結ぶのである。

これは、人間の目がどのようにして物体の「像」を得ているかという原理でもある。

次に、下のシミュレーションをやりながら、屈折率が変わる境界での反射について考えた。

上のアニメーションで波が屈折率の違う境界で、屈折率が大きくなる境界では固定端反射、小さくなる境界では自由端反射するという話をした後、

では屈折率が等しいときはどんな反射をする?

と聞いてみた。

これもなかなか答えが出てこなかったが、実は、「そのときは反射が起こらない」というが答えである。それの実例として、「給水ポリマー」(水と屈折率がほぼ同じ物質)を水中に入れると(ほぼ)見えなくなる、という現象をみせた。

←水をいれないとき

←水をいれないとき

←水をいれたとき

←水をいれたとき

というわけで話は屈折に入ったので、次に、波の屈折のシミュレーション

を解説した(話の途中で全反射などにも触れた)。

他に、偏光板を使った実験などを行った。