量子場の理論

物理学トピックス

琉球大学理学部物質地球科学科 前野 昌弘

大学2年生程度向けに、素粒子で使う場の理論とはどういうものなのかを解説しました。

基本「右へ右へ」で読めますが、ときどき「下に」補足説明を読みに行ってください。

Escで目次になります。

途中の質問、ツッコミは大歓迎

- 「こんなこともわからないの?」と思われると恥ずかしい

- 大丈夫、あなたがわからないってことは、きっと他にも わからない人はいるから。それに本当に恥ずかしいのは「わからないのにわかったふりをすること」ですよ。

- 「ここがわからない」と言ったら、説明してくれている人に失礼??

- そんなこと考えてはいけません。話す人にとっては「あなたにわかってもらうこと」が一番大事なんです。話す人にとっても聞く人にとっても残念な結果は「わからないままで話が終わっちゃうこと」ですよ。

「波」って何の振動なの?

ってところから話を始めてみようかと思います。

- 2008年:対称性の破れ(南部・小林/益川)

- 2013年:ヒッグス粒子

- 2015年:ニュートリノ振動

「場」って何?

もっともよく知られている「場」は「電場」と「磁場」です。(教科書によっては「電界」「磁界」になっていることもあるけど、方言のようなもので、同じ言葉です)

▼に、電場の図に関する説明があります。

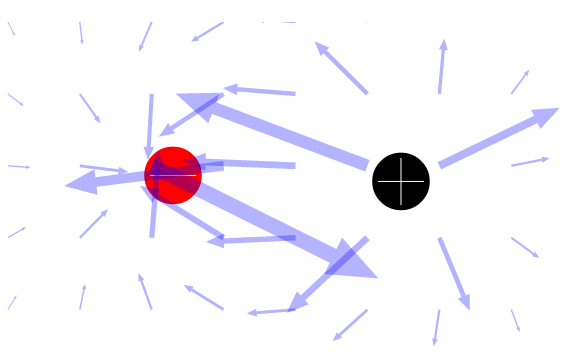

正電荷と負電荷。

正電荷は電場の「湧き出し口」、負電荷は電場の「吸込口」になります。こうして正電荷と負電荷は引き合います。

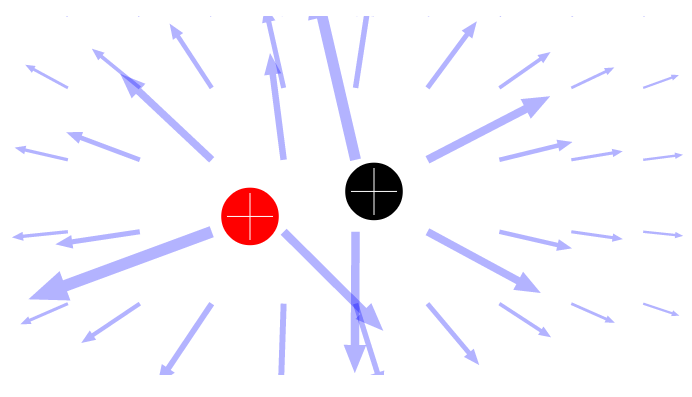

正電荷と正電荷。

この場合、電場がぶつかりあい、正電荷どうしが反発します。

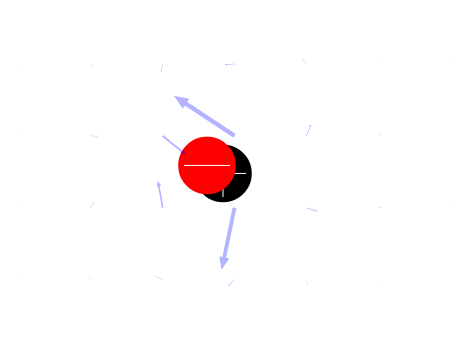

重なった正電荷と負電荷。

正負の電荷がほぼ重なると、周りの電場は消えます。

原子は電気を持っているのに、普段気づかないのはプラスマイナスが消し合っているからです。

電場$\vec E(x,y,z,t)$は場所$x,y,z$と時刻$t$の関数。

↑これが「場(field)」という言葉の意味。電場とは、空間の各点各点に存在している(しかも時間が経つと変化する)ベクトル量(これをベクトル場と呼ぶ)。

同様に磁場$\vec B(x,y,z,t)$もある。重力場は$g_{\mu\nu}(x,y,z,t)$という「計量テンソル」と呼ばれるテンソル場になっている。

量子力学の波動関数$\psi(x,y,z,t)$は複素スカラー場。

全ての「粒子」は

「場のさざなみ」である

粒子は「場の励起状態」である

「場」=「粒子」ではありません。

真空は「何もない」ではない

人類はずっと「真空」は“何もないもの”だと思って来ました。しかし実は真空は、

「止まっている」と言いたいけど、あえて言わない。

のが「真空」だというわけです。

世の中み〜んな波ばかり♪

物質が「波」の性質を持っているということは、20世紀の初め頃に、原子・分子、そして光の研究をしていた物理学者達が気づきました。

物質が「波」の性質を持っているということは、20世紀の初め頃に、原子・分子、そして光の研究をしていた物理学者達が気づきました。

それが量子力学です。

図に描いたような「原子核という粒の周りを電子という粒が回っている」というイメージは、実は正しくありません。

▼「よくある質問」が下にあります。

Q:じゃ、原子の中の電子が回っているというのも波なんですか?

A:そうです。あれも波です。ほんとは「回っている」んじゃなくて「周りに(たとえばぐるぐる回るような)波ができてます。

A:そうです。あれも波です。ほんとは「回っている」んじゃなくて「周りに(たとえばぐるぐる回るような)波ができてます。

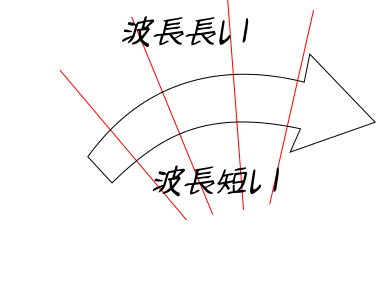

Q:波だとすると広がると思うんですが、物質の波ってのはどうして広がらないんですか?

A:ここのプログラムで見せている波ってのは、互いに力を及ぼしたり、エネルギー与えたりしないような波なので、広がる一方です。

しかし、たとえば原子核と電子だと、電磁力を及ぼし合っています。電磁力は古典力学では「力」として働きますが、量子力学では「波を曲げる(屈折)」作用のように働きます。その屈折作用により、電子の波は原子核の周りを回ってすすみ、広がりません。

しかし、たとえば原子核と電子だと、電磁力を及ぼし合っています。電磁力は古典力学では「力」として働きますが、量子力学では「波を曲げる(屈折)」作用のように働きます。その屈折作用により、電子の波は原子核の周りを回ってすすみ、広がりません。

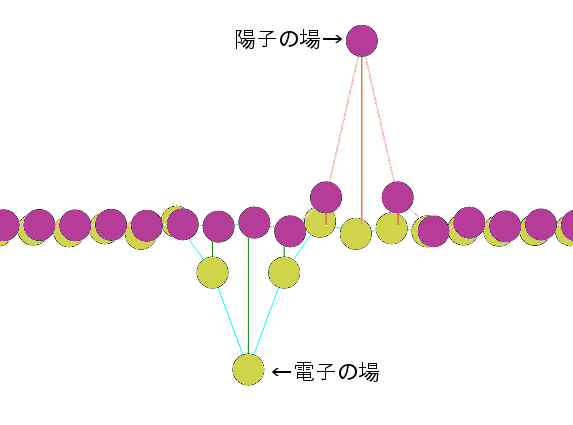

水素原子は、陽子の場と電子の場が相互作用して互いを屈折させることで存在できるのです。

と、思うのも当然ですが、量子力学でいう「波動関数の収縮」という現象(あるいは「射影仮説」という原理)により、粒子が測定・観測されるときは(その観測装置の精度の範囲で)一点で見つかります。

このあたりの話は詳しく話しませんが、量子力学の波動関数の収縮(または射影仮説)により、「波」であるところの「場」が粒子性を持つという二重性が現れています。

この世は全て「場」でできている

何もないように思える「真空」にも、それぞれの粒子に対応した「場」があります。

我々が「粒子」と呼んでいるのはその「場」が振動している状態です。

粒子は言わば、場にできた「さざ波」なのです。

さっきのプログラムで波の二つの山

が、

が、 のように、まるで「何事もなかったように」通り過ぎたのに気づいたでしょうか?

のように、まるで「何事もなかったように」通り過ぎたのに気づいたでしょうか?これは波の持つ「重ねあわせの原理」のおかげで、波と波はぶつかっても互いに知らぬふりして通り過ぎるからです。これが満たされてないと、例えば

あっちからお〜いと呼ばれた声が、こっちからのは〜いという声とぶつかってしまって両方聞こえない

とか、

テレビ局が電波を出しているせいでラジオの電波が邪魔されて届かない

ということが起こることになりますが、そんなことはありません。

です。もし二つの波が出会っても、「何事もなかったように通り過ぎる」のならば、我々は何も触れません。

我々が何かを「触る」ことができるのはなぜ??

素粒子レベル(原子レベルよりももっと小さいところを見るようなレベル)で考えましょう。

実は、原子の大きさはだいたい10-10m、原子核の半径はだいたい10-15m、つまり、原子の芯である原子核は、原子全体に比べて10万分の1の大きさです(体積にすると、1000兆分の1!)。

そう考えると、原子なんて実は「すっかすか」なのです。「どうしてこんなにスカスカなの?」というのもまた、量子力学の面白い問題なのですが…。

なぜ電場が伝わるか?

「すっかすか」なのに物体と物体が「ぶつかる」理由は原子がマイナスの電気を持つ電子とプラスの電気を持つ原子核からできていて、それらが電場を介して電気的な力で反発するからです(外側には電子同士がいることに注意)。

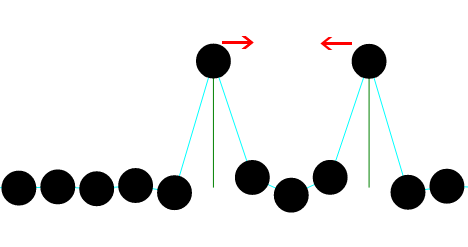

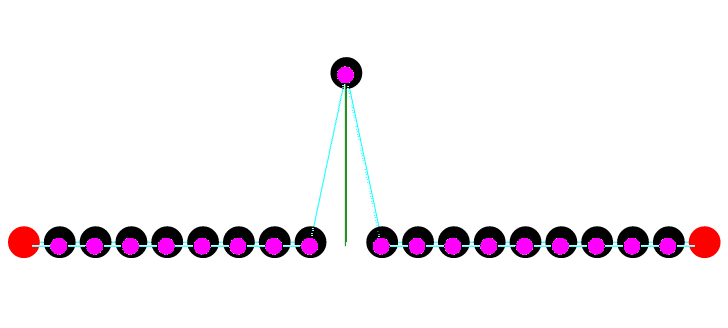

これもあくまでイメージですが、黒い場●と紫の場●を考えます。

この状態で、●から●へとエネルギーの受け渡し(相互作用)が起こって、

↑のように、●の振幅が小さくなり、●の振幅が大きくなります。

のように進んでいきます。

電子→電子+光子

という相互作用により電子Aから光子が発射され、

電子+光子→電子

という相互作用によって電子Bが光子を受け取る、という現象によって起こります。 間を光子が飛ぶということがなかったら、電子は反発しないし、電子と陽子がひっぱりあうこともありません(ということは原子もできない)。

粒子が「場のさざ波」

ならば、「質量」とは??

さっきまで見せていた波は止まれない波

だったということに気づいていますか??

気づいてなかった人はもう一度アニメ(ここをクリック)を見よう。

ここまで見せた「場」の波は、実は質量のない粒子に対応するものだったです。

質量のない粒子

質量は「加速しにくさ」なので、質量が小さいと

「ほんの少しの力でビュ〜〜んと加速してしまう」

ということになります。

質量が0だというのは、究極の状態で、「何もしなくても可能な最大の速度で走る」のです。

相対性理論から粒子の速度は光速を超えられないことがわかっているので、質量が0の粒子は「常に光速で走っている粒子」ということになります。

今日は相対性理論の話までする時間がありませんm(_ _)m

質量のある粒子と質量のない粒子

光の粒子である光子、重力場の粒子である重力子などが質量が0の粒子の例です。

逆に言えば、質量のある粒子は、止まれます。

アニメで見ましょう。違いは、バネです。

質量のある粒子に対応する場は

どのようになるか?

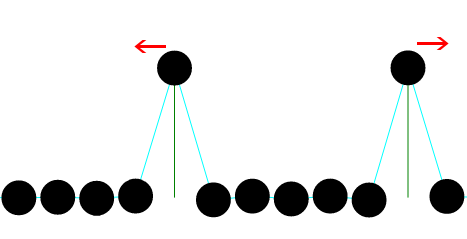

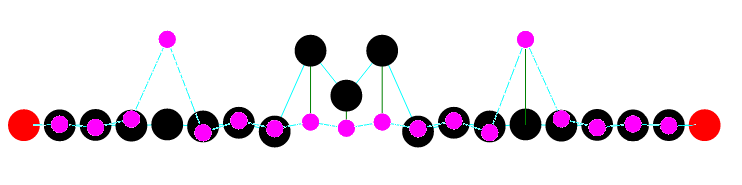

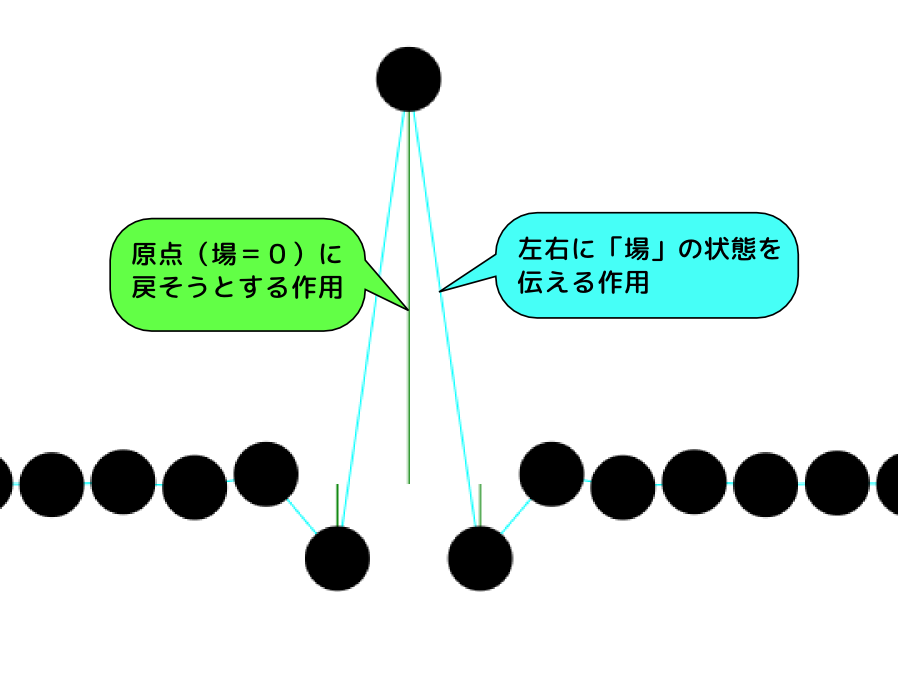

新しいアニメでは、●と●をつなぐバネ(水色)だけではなく、●を原点に戻そうとするバネ(緑色)が加わっています。

これがあることで、●の振動がすぐに隣に伝わらずに、「その場で振動」することができるようになります(つまり、粒子が止まることができる)。

この緑のバネが加わったことが、粒子に質量を与えます。

粒子の「バネ」のエネルギー

場は、「空間の各点各点にバネ振り子が並ぶ」というイメージですが、バネが2種類ありました。

●と「原点」をつなぐ緑のバネと、●と●をつなぐ水色のバネです。

水色のバネの方は「となりの●へ状態を伝えるバネ」です。それに対し、緑のバネの方は「原点」へと戻すバネです。最初に見せたアニメーションでは、緑バネのバネ定数を(初期値では)0にしていたので、どんどん振動が伝わっていく(粒子がどんどん走っていく)感じでしたが、緑のバネのバネ定数を大きくすると、『伝わる振動』よりも『その場所での振動』の方がより大きく起こるようになり、すなわち「動きが鈍く」なります。さっきそれを確認してなかった人は、もう一度戻って確認しましょう(Mを大きくすると緑バネが強くなります)。

この緑のバネが強いとその場所での振動が長く続き、水色のバネが強いと振動が素早く伝わっていく。緑のバネが強ければ強いほど、重い。

このバネのイメージは、このページで。

場の運動方程式は、 $$ {\partial^2 \over \partial t^2}\phi(x,t)={\partial^2\over\partial x^2}\phi(x,t)-m^2\phi(x,t) $$ のようになっています。

${\partial^2\over\partial x^2}\phi(x,t)$が隣り合う●をつなぐ水色のバネの力を、$-m^2\phi(x,t)$が●と「原点」をつなぐ緑のバネの力を表しています。

量子力学をやると$E=\mathrm i\hbar{\partial \over\partial t},p=-\mathrm i\hbar{\partial \over\partial x}$とわかるので、この式は$E^2=p^2 +m^2$という意味になります($c=1$の単位系)。

なお、ヒッグス場$\Phi$がいる場合の運動方程式は $$ {\partial^2 \over \partial t^2}\phi(x,t)={\partial^2\over\partial x^2}\phi(x,t)-\color{red}{\lambda \Phi(x,t)}\phi(x,t) $$ ですが、もしこの$\Phi(x,t)$が定数になっているのが「真空」なら、この式は $$ {\partial^2 \over \partial t^2}\phi(x,t)={\partial^2\over\partial x^2}\phi(x,t)-\color{red}{m^2}\phi(x,t) $$ と同じになるわけです。

ヒッグス場のやっていること

ヒッグスの普通と違うところはこのページで

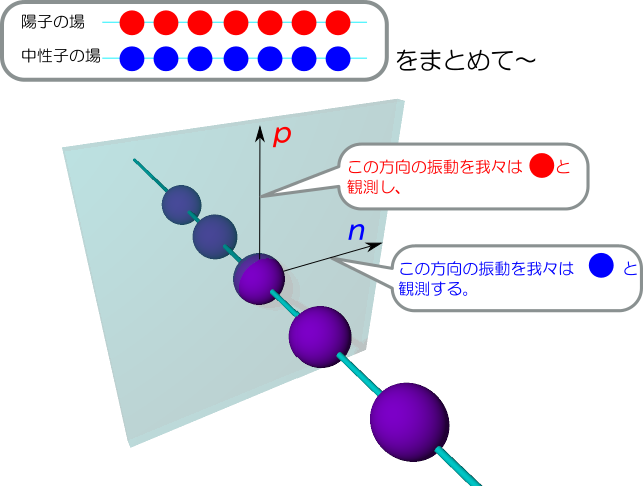

素粒子と場の対応

いわゆる「素粒子」と呼ばれる粒子の中で、最初に発見されたのは電子でした。その後光子、陽子、中性子と続きます。

名前 質量 電荷 電子 9.1×10-31kg -e 光子 0 kg 0 陽子 1.6726×10-27kg e 中性子 1.6749×10-27kg 0

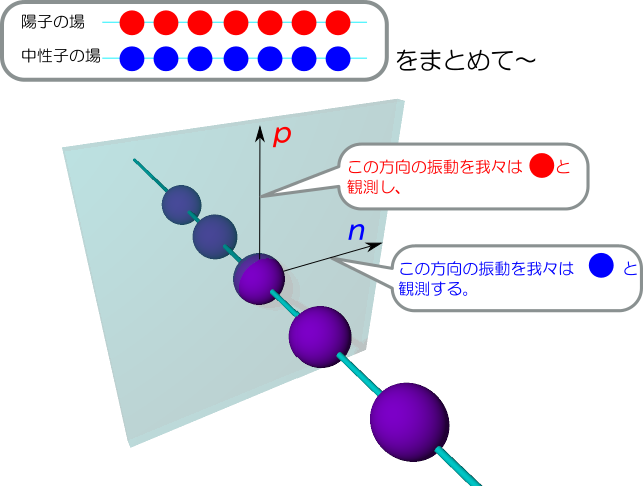

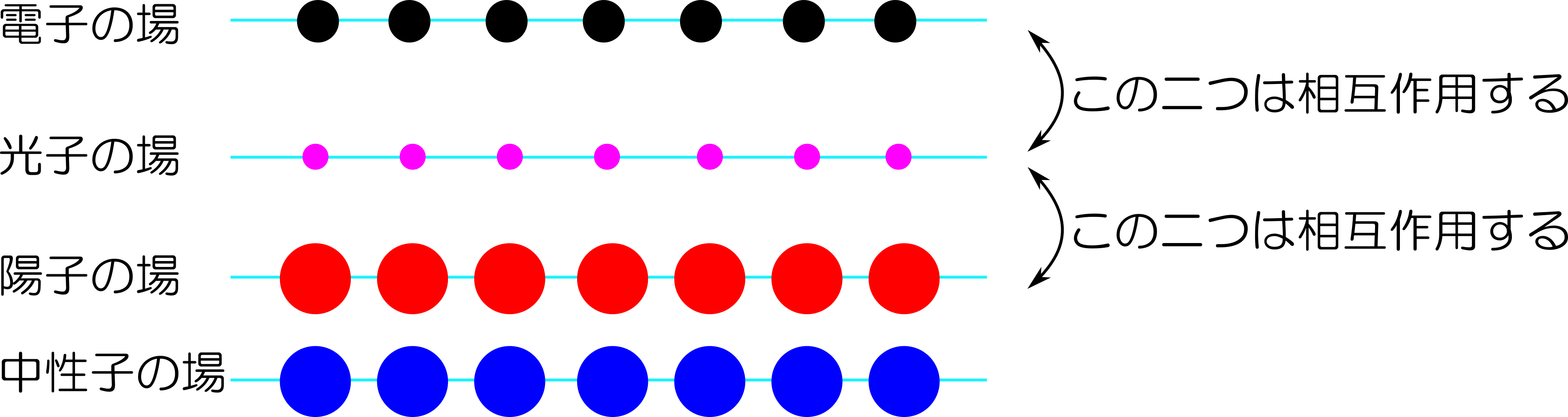

ここで粒子というのが「架空の方向への振動(励起)」だと考えられているということを思い出してください。上の4つの粒子を場の振動と考えると、その場の振動は、

| 場のバネ | 電場との相互作用 | |

|---|---|---|

| 電子 | バネ定数小さい | する |

| 光子 | バネ定数0 | しない |

| 陽子 | バネ定数大きい(ほぼ↓と一緒) | する |

| 中性子 | バネ定数大きい(ほぼ↑と一緒) | しない |

のようになっています。

この4つの粒子は4種類の場(4種類の調和振動子)で

のように考えることができます。

たとえばβ崩壊では中性子が陽子(とその他)に変わりますが、それは中性子の場の振動がなくなって、替わりに陽子の場(とその他の場)が振動を始める、という現象です。

たとえば陽子と中性子は独立な別々の粒子なので、

のように独立な「架空の方向」の振動と考えます。

素粒子は2種類では済まないので、もっと多次元な「架空の方向」が必要!

現在の素粒子

その後も実験も理論も進んで、素粒子の数も

| u(アップ) | c(チャーム) | t(トップ) | 2e/3 |

|---|---|---|---|

| d(ダウン) | s(ストレンジ) | b(ボトム) | -e/3 |

| $\nu_e$(電子ニュートリノ) | $\nu_\mu$(ミューニュートリノ) | $\nu_\tau$(タウニュートリノ) | 0 |

| e(電子) | μ(ミュー粒子) | τ(タウ粒子) | -e |

| 光子 | W粒子とZ粒子 | グルーオン | 重力子? |

|---|

まで増えました(その一方で陽子や中性子は素粒子でなくなった)。

ここまでのまとめ

日常生活で作られた常識からは信じがたいかもしれませんが、この世界にある物質は全て、このような、「場」つまり

でできています。

「ニュートリノ振動」という現象は、この「場」で作られた世界で起こる現象です。

ニュートリノが振動するとは?

注意:この「振動」は物体がいったりきたりするという「振動」ではありません。

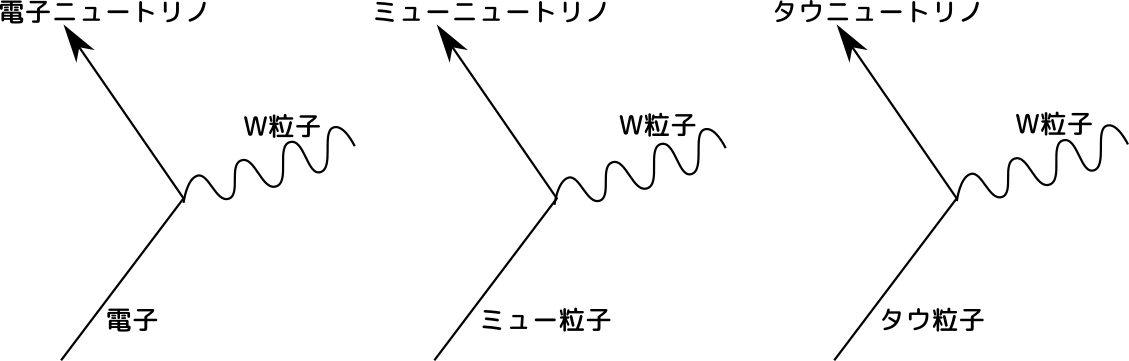

ニュートリノには実は3種類あります。

- 電子ニュートリノ(νe)

- ミューニュートリノ(νμ)

- タウニュートリノ(ντ)

です。

この三つのニュートリノが(運動していくうちに)変化する、というのがニュートリノ振動です。

3種類の違いについては▼を見よ。

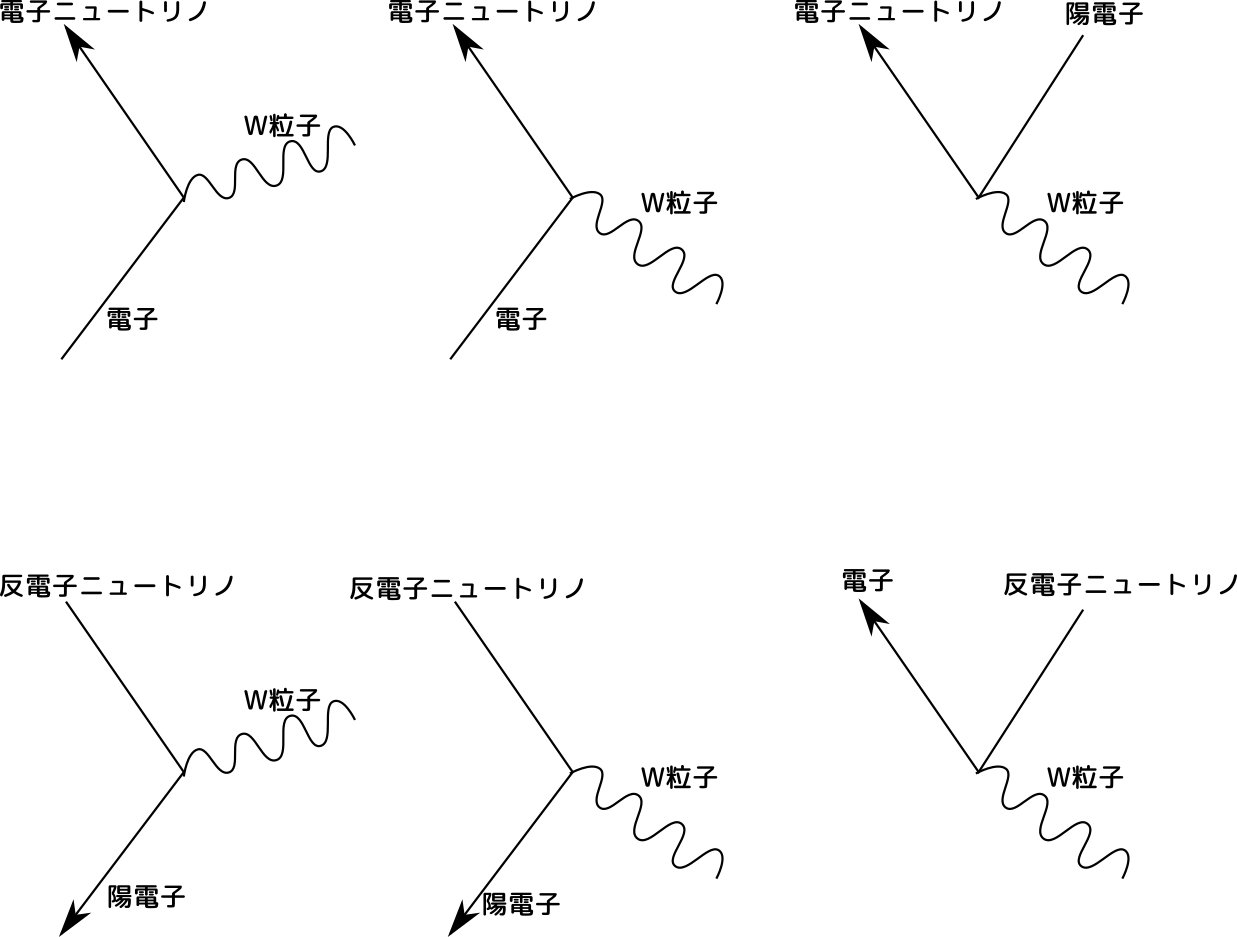

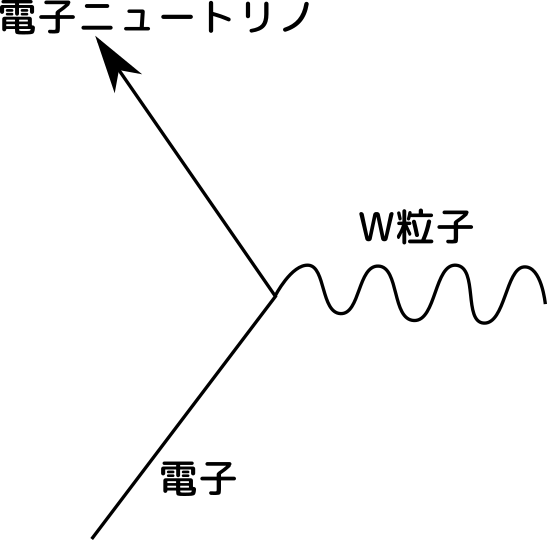

3つのニュートリノの違いは、その反応の「素過程」の違いです。

一番左の図は、「電子がW粒子と電子ニュートリノを出す」という相互作用の様子を表現した図です。

(図では上を未来にして書きました)

(他にも素過程はありますが、省略してます)

左上のような図があると、他にもこんな図で表される相互作用があります。

(他のは一つ目の「線の入れ替え」で得られます)

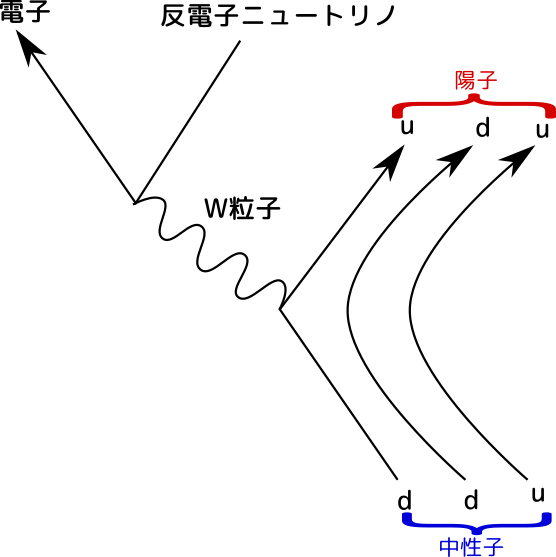

実は、話の最初であげた「β崩壊」は

という相互作用だったのでした。(つまり、正確には「謎の粒子」は反電子ニュートリノだった)

ニュートリノの相互作用

ニュートリノは提唱されてからその存在が確認されるまで長い時間がかかってます。それは、ニュートリノが電気をもたず、電気的な相互作用をしないからです。

ニュートリノがする唯一の相互作用は「弱い相互作用」という名前の、名前通りに「弱い」相互作用です。

ニュートリノがする唯一の相互作用は「弱い相互作用」という名前の、名前通りに「弱い」相互作用です。

この相互作用が弱い理由はW粒子が非常に重いためです。

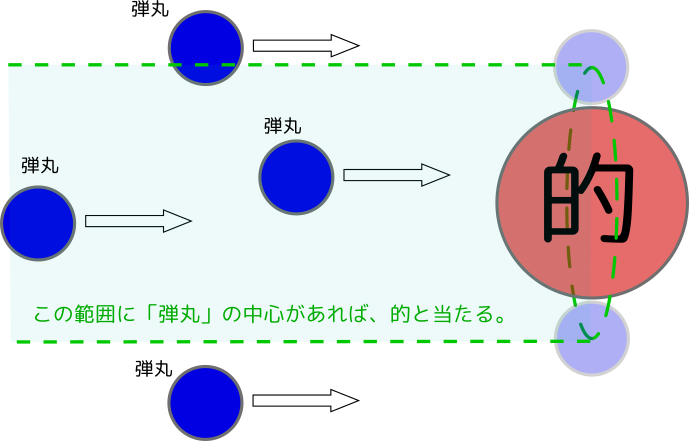

散乱断面積

素粒子どうしの反応の強さを測る目安の一つに、「散乱断面積」があります。「的」になる粒子にもう一つの「弾丸」粒子をぶつけると、どれくらいの確率で「衝突反応」が起こるかを、断面積で表現したもので、半径aと半径bの古典的な粒子がぶつかる場合、π(a+b)2が散乱断面積です。

ニュートリノの散乱断面積

電子が水素の原子核(陽子)に「当たる」時の散乱断面積はだいたい10-30m2ぐらいです(半径10-15mの円だと考えればよい)。それに対し、ニュートリノが陽子にあたるときの断面積は(条件によって違うが)10-40m2と非常に小さい(つまり、電子に比較して1010倍の差)。

これがニュートリノが最初は見つからない「謎の粒子」だった理由。

実は現在もニュートリノは我々の身体を(後も残さず)貫通していっている。

ではニュートリノの話に

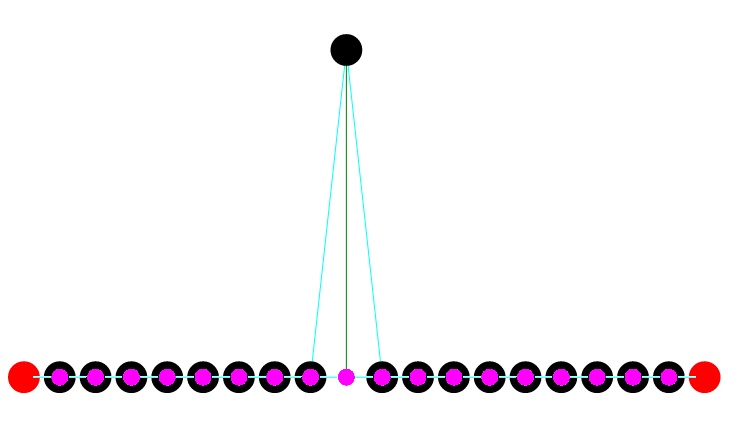

何もないと思われる「真空」にも素粒子の数だけの「場」があって、その場が振動すると我々は「あ、ここに粒子がいる」と感じます。

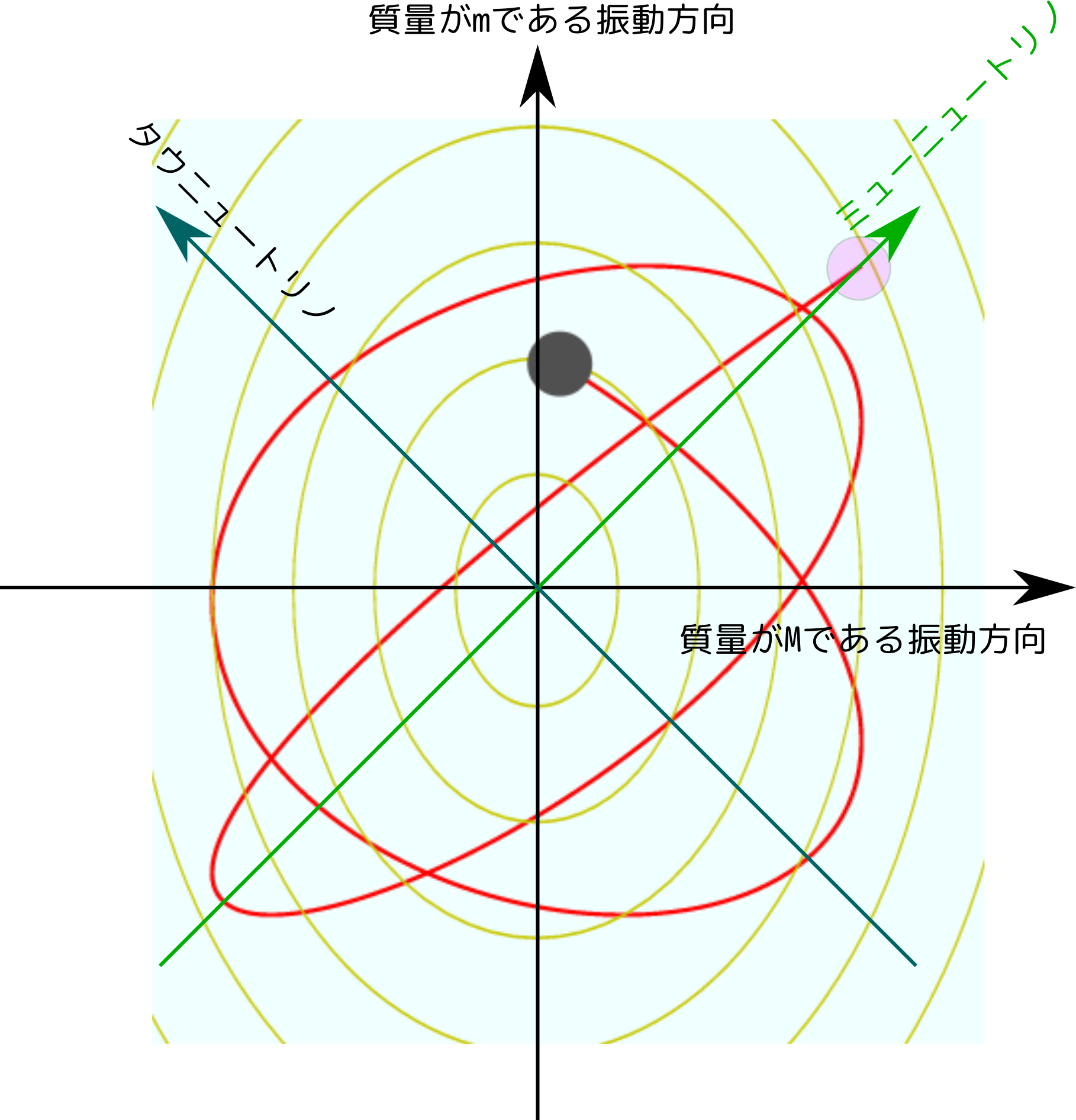

ニュートリノは3種類ありますが、3種類を考えるのはたいへんなので、まずは2種類で考えます。つまり、真空の各点各点に、2種類の調和振動子がいて、それらが振動すると「ニュートリノがある」と我々は観測します(←この観測がとても難しい、ということは前に述べた通り)。

ニュートリノにかぎらず、真空にある調和振動子の振動は「素粒子」です!

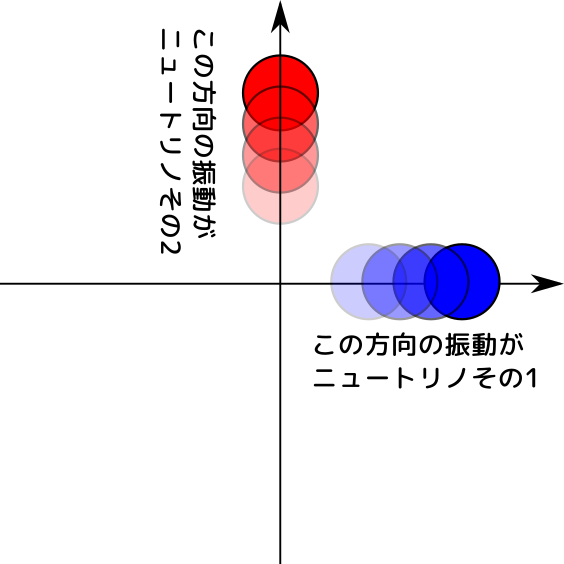

二種類のニュートリノの振動のイメージ

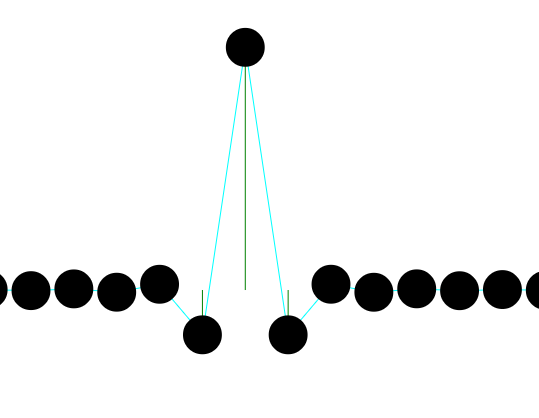

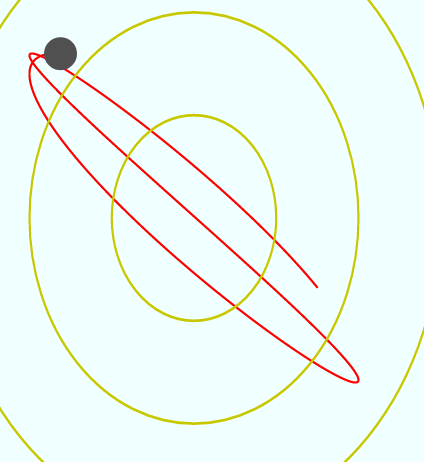

とりあえず二つのニュートリノはその1(x方向のニュートリノ)とその2(y方向のニュートリノ)とする。空間のある一点で起っている振動を表現したのが左の図(これが空間の各点各点で起っている)。

この振動をアニメで見よう。

▼にプログラムを動かしたところの説明あり。

この段階では、二つの振動は別々に独立で、いつまでも同じ振動がえんえんと続く。つまり「ニュートリノその1はいつまでもその1のまま、その2はいつまでもその2のまま」である。

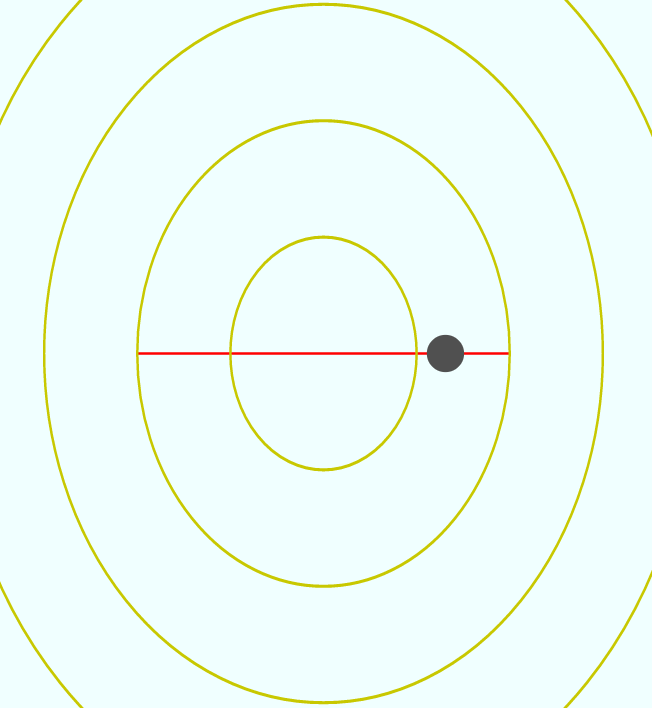

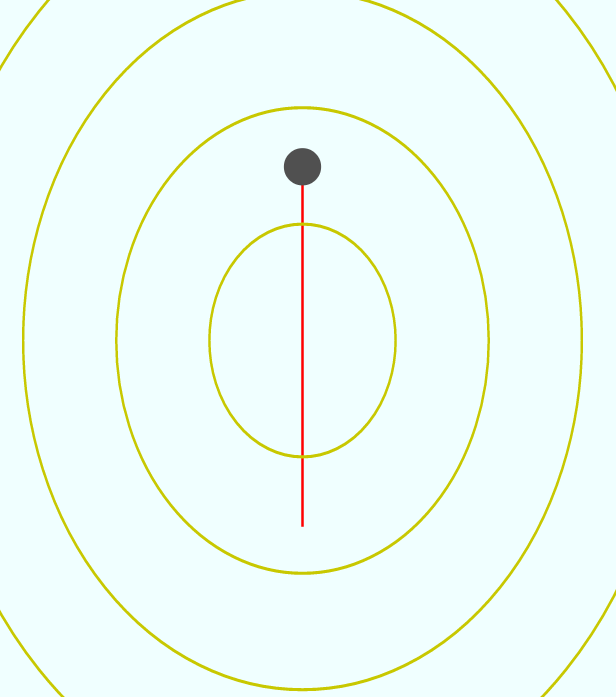

が横方向の振動、

が横方向の振動、 が縦方向の振動である。横方向の方がバネ定数が大きい(ポテンシャル勾配がきつい)ときは横方向の方が速く振動する。

が縦方向の振動である。横方向の方がバネ定数が大きい(ポテンシャル勾配がきつい)ときは横方向の方が速く振動する。

左のように、バネ定数(質量)を変化させると振動の様子も変わるので確認しよう。

左のように、バネ定数(質量)を変化させると振動の様子も変わるので確認しよう。

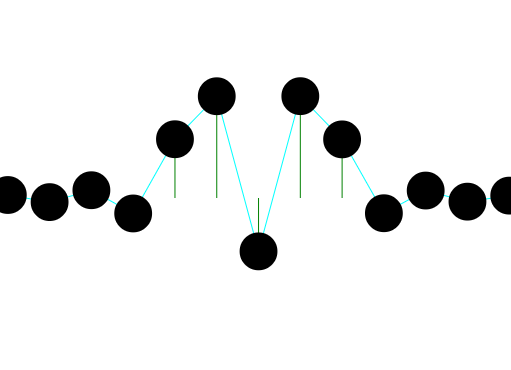

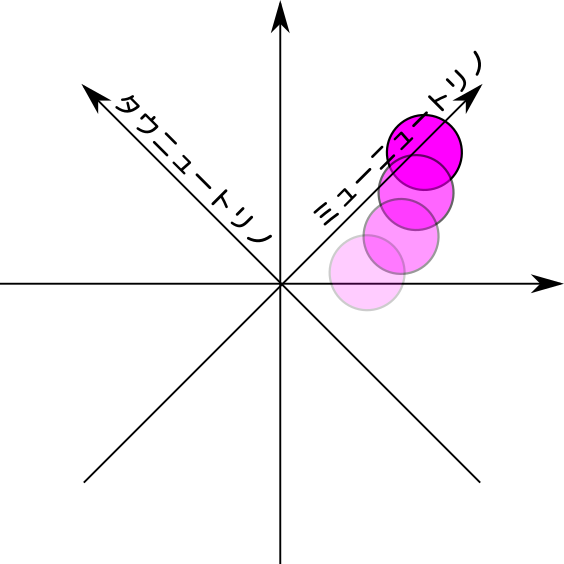

二種類のニュートリノの振動のイメージその2

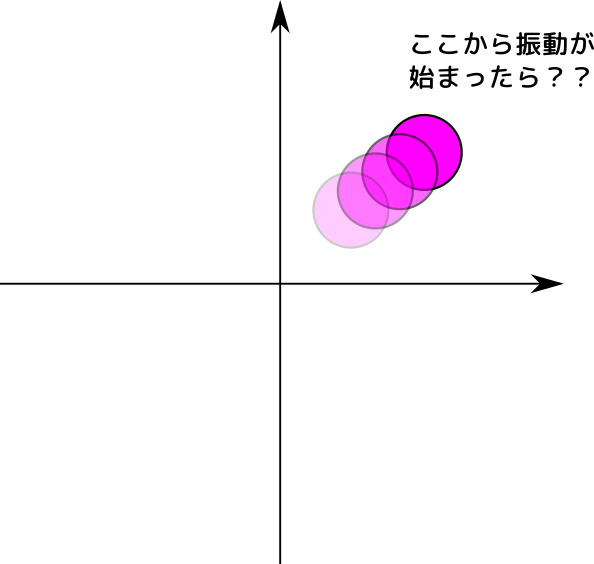

さて、次に振動を左図のように斜めの場所から始めるとどうなるか、を見てみよう。

つまり「その1(x方向)でもその2(y方向)でもない方向に振動が起こったら?」と考えるのである。

この振動もアニメで見よう。

▼にプログラムを動かしたところの説明あり。

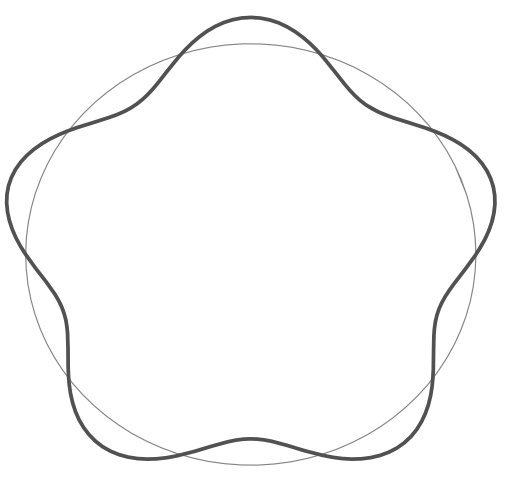

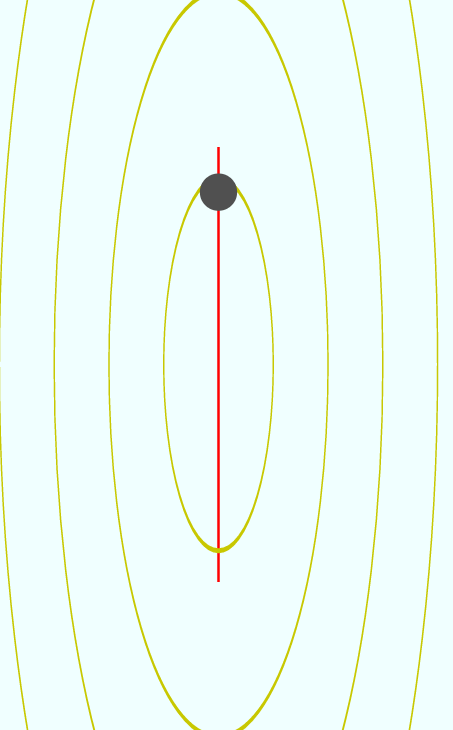

x方向とy方向のときは同じ振動が続いたが、斜め45度方向で振動させようとすると、一直線の振動は起きない。

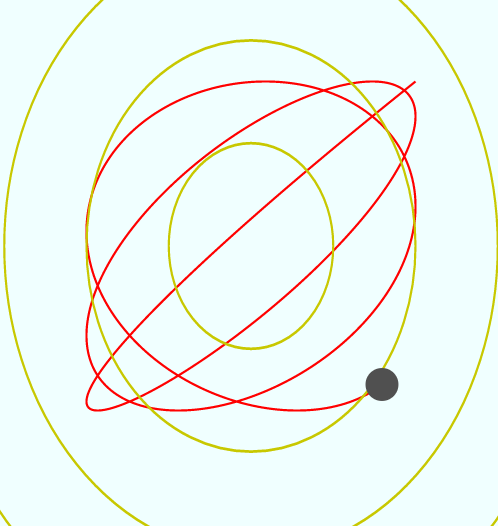

(1,1)から始めると のようになり、

しばらく待っていると

のようになり、

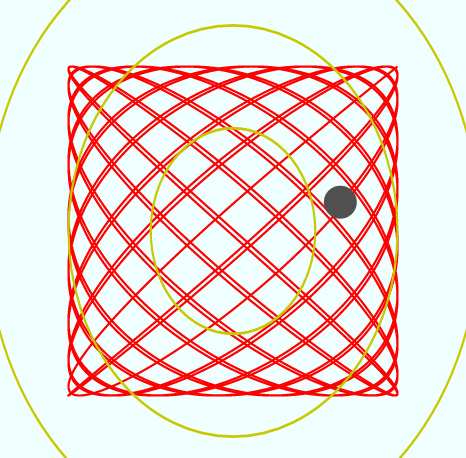

しばらく待っていると のように四角の中が埋め尽くされるように動く。

のように四角の中が埋め尽くされるように動く。

▼に続きあり。

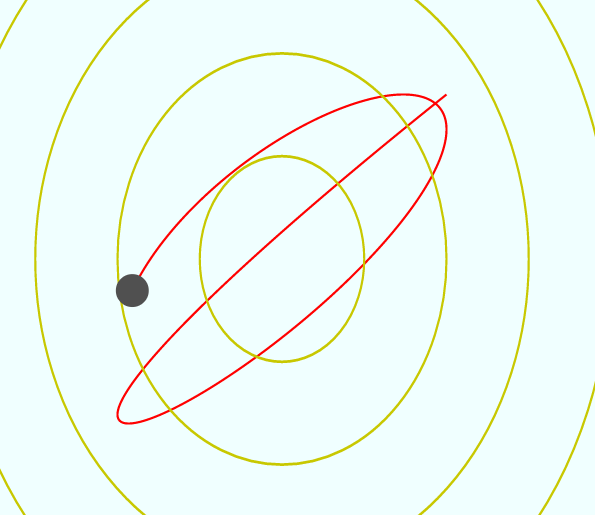

しばらく待っていると、 になったり

になったり になったりを繰り返す。この二つの状態がそれぞれミューニュートリノとタウニュートリノだと思えばよい。これが「ニュートリノ振動」なのだ。

になったりを繰り返す。この二つの状態がそれぞれミューニュートリノとタウニュートリノだと思えばよい。これが「ニュートリノ振動」なのだ。

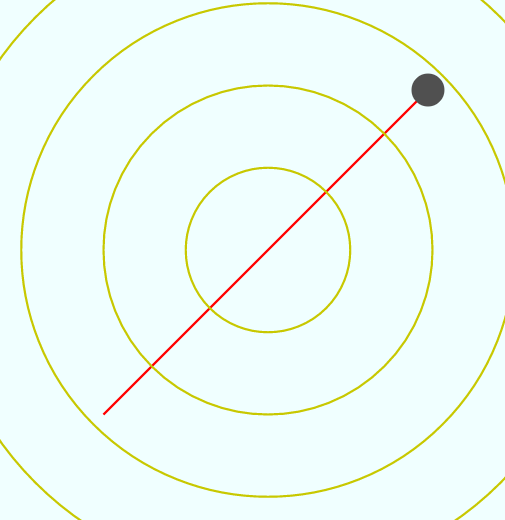

ニュートリノ振動

アニメ(ここをクリック)で質量を同じにした場合で、質量が同じならこうならないことを確認してみよう。

バネ定数を同じにしておくと、(1,1)から始めても のように、一直線上を振動する。

のように、一直線上を振動する。

ニュートリノ振動はなぜ起こる?

「場の振動」こそが我々が「素粒子」と観測するものである。架空の空間における「振動の方向」が「粒子の種類」に対応しているのだが、「質量(すなわちバネ定数)」が一定になる「振動方向」とニュートリノの種類の「振動方向」が一致していない場合、振動していくうちに元々の粒子のものとは違う方向の振動が始まり、「粒子が混じる」ということが起こる。

逆に言えば、電子など我々のよく知っている物質ではこの混じりあいがないか、起こってもすごく小さい。だから粒子が変化しないのが当たり前のように思える。

だが、それは「偏見」だということをニュートリノ振動(ちなみに粒子の混合が起こるのはこれだけではない)は教えてくれる。

神岡で行われた実験

よって、

- できたてのミューニュートリノ

- できてから走ってきたミューニュートリノ

を比べると、後者ではミューニュートリノの割合が減る現象が起こる。

2015年のノーベル賞は、地球の大気で発生したミューニュートリノの観測結果を調べて、その現象を確かめた実験に対して送られた。

(スーパーカミオカンデ公式ホームページの大気ニュートリノ説明ページも参照のこと)

ニュートリノに質量がある証拠

アニメ(ここをクリック)で見たように、バネ定数すなわち質量が同じならば、どのような角度の振動が起こっても常に同じ一直線上で振動が続く。ニュートリノの種類が変わるという現象が起こるためには、質量(すなわちバネ定数)が架空の方向ごとに違っていなくてはいけない。

昔はニュートリノは質量がないと思われていた(電子ニュートリノもミューニュートリノもタウニュートリノも)。しかしそれでは「みな同じバネ定数」だから振動現象は起きなくなってしまうのである。

まとめ:わかって欲しいこと

- この世界を作っているものが「場」であること。

- その「場」に起こるさざ波が物質を作っていること

- 場のさざ波である粒子はときには「混ざり合ったり、時間が経つと変化(振動)したりすること

これらが「場の理論」が我々に教えてくれることです。ヒッグス粒子の発見もニュートリノ振動の発見も、場の理論の正しさの確認を一つ付け加えました。こうして人類は世界の仕組みを知ることに少しずつ近づいています。

しばしば基礎理論は何の役に立つ?と言われますが、これから先どのように科学が進むにしろ、我々の知っている「基礎理論」が正しいことを確認していくことは大きな意味があります。

人類が世界の仕組みを知らないままなのは「嫌」じゃないですか?―それに、仕組みを知った先には今は思いもつかない「役に立つこと」があるかもしれないし。